a cura Agostino Agamben

Due anni non sono un intervallo insignificante nel tempo storico. Ancor meno lo sono nello spazio in cui la storia si deposita come forma, come rito, come gesto che resiste alla dispersione del presente. La riunione tenutasi a Nettuno presso il Circolo Paracadutisti – un nome che porta con sé echi di caduta e risalita, di sospensione e atterraggio – segna non semplicemente una continuità temporale dell’Ordine Capitolare dei Cavalieri della Concordia, ma piuttosto il riaffiorare di una tensione sotterranea, di una forma di appartenenza che non si lascia pienamente ridurre né all’associazionismo civile né alla spettacolarizzazione del cerimoniale.

La concordia, che dà il nome all’Ordine, non è una semplice armonia tra individui o istituzioni. Essa si dà sempre come risultato di un conflitto placato, come tregua, come compresenza di elementi in tensione che scelgono, per un tempo indeterminato, di coabitare nella forma. In questo senso, ogni Ordine – soprattutto quando richiama in sé un’origine cavalleresca e dunque bellica – è, in fondo, una forma di governo del conflitto: non la sua rimozione, ma il suo ordinamento simbolico.

È in questa luce che la conferenza tenuta dal Prof. Sergio Masini assume un significato che eccede il mero contenuto accademico. Parlare dell’Ordine in termini storici e simbolici non è un esercizio commemorativo, ma un atto politico. La storia, intesa come costellazione e non come linea cronologica, non è mai un racconto, bensì una riscrittura del presente alla luce di ciò che è stato escluso, dimenticato o ritualizzato. E ogni simbolo – in quanto ciò che tiene insieme, ciò che “sim-ballo”, getta insieme – è un nodo in cui si incontrano temporalità disgiunte.

La presenza dei nuovi membri accolti all’interno dell’Ordine non è un semplice incremento numerico. È l’atto attraverso cui il dispositivo si rinnova, si riconosce, si rifonda. L’investitura non è una concessione, ma una soglia attraversata, un momento in cui l’individuo si espone al simbolo e accetta di divenire parte di qualcosa che lo eccede. L’inclusione non è mai innocente: comporta una perdita e un acquisto. Ciò che si perde è l’anonimato, ciò che si acquista è un nome nuovo, un compito, una maschera. Ma ogni maschera, come nel teatro tragico, non è finzione, bensì rivelazione.

La fondazione dell’Ordine, collocata nel 1246 da Ferdinando III di Castiglia, santo canonizzato, introduce un primo punto di frizione tra potere spirituale e potere temporale. La figura del santo re non è un paradosso, ma un indicatore della crisi medievale: quando il potere si fa sacro, quando la giustizia terrena reclama per sé una giustificazione trascendente. Non è un caso che in questi stessi secoli si strutturino tanto gli ordini monastico-cavallereschi quanto i grandi apparati burocratici della Chiesa: due forme speculari di controllo e di salvezza.

Ma il salto più rilevante non è nell’origine, bensì nella rifondazione: 1813, Francoforte, Karl Theodor von Dalberg. È qui che l’Ordine mostra la sua natura di dispositivo attraversato dalla modernità, segnato dalla frattura napoleonica, esposto alla ridefinizione dei poteri. L’Ordine non è più una milizia del re santo, ma un riflesso del nuovo ordine secolare, della trasformazione delle strutture dinastiche in corpi amministrativi. In questo senso, la rifondazione è una forma di sopravvivenza: non una continuità lineare, ma una strategia di trasposizione. L’Ordine si traveste da modernità per non perire nella modernità.

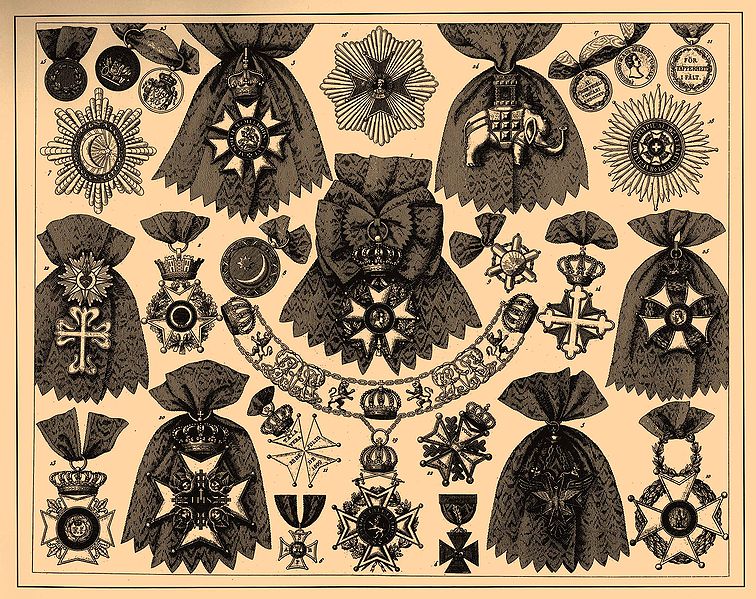

Ed è qui che la categoria agambeniana di “archeologia” diventa utile. Non si tratta di andare alle origini per ripristinare un passato perduto, ma di leggere nel presente ciò che in esso è rimasto inoperoso, latente, non attualizzato. L’Ordine Capitolare non è un anacronismo: è un relitto. Ma non nel senso di ciò che resta come scarto, bensì come frammento significativo che custodisce un’altra possibilità di essere-nel-mondo. Ogni cerimonia, ogni insegna, ogni titolo assegnato senza valore legale ma con densità simbolica, è un atto di resistenza alla piena giuridificazione dell’esperienza.

Eppure, non si può ignorare la tensione tra questo ordine simbolico e l’ordine giuridico. La normativa italiana, in particolare la legge n. 178 del 1951, ha segnato una soglia precisa tra ciò che può essere riconosciuto dallo Stato e ciò che resta nell’ambito della libera iniziativa. Ma questa distinzione, lungi dall’essere neutra, è essa stessa carica di decisioni politiche, di visioni del mondo. Riconoscere un titolo significa ammettere l’esistenza di una sovranità che non sia quella statale. E poiché lo Stato moderno nasce dalla soppressione delle sovranità intermedie, ogni Ordine cavalleresco è, per essenza, un corpo estraneo, un’anomalia che ricorda l’incompletezza del monopolio statale.

Tuttavia, come insegna Benjamin, lo stato di eccezione in cui viviamo non è più l’interruzione del diritto, ma la sua forma normale. E in questo contesto, anche gli ordini cavallereschi, apparentemente marginali, possono offrire una lente per leggere le ambiguità del presente. Essi sono “formae vitae” che resistono all’omologazione, strutture non totalmente integrabili né totalmente escludibili. Sono figure liminari, sospese, come lo erano gli ordini mendicanti o i giullari medievali: né dentro né fuori, ma sulla soglia.

La figura del cavaliere – oggi apparentemente ridicola, in tempi di managerialismo e algoritmi – conserva invece una carica eversiva. Perché implica una disciplina del corpo, una fedeltà a una causa non negoziabile, una disponibilità al sacrificio. È l’antitesi dell’uomo flessibile del neoliberalismo, dell’individuo reticolare e adattabile. E proprio per questo, rappresenta una figura di rottura: non per tornare al passato, ma per interrogare il presente.

Il cavaliere, nella sua versione contemporanea, non combatte guerre territoriali, ma si impegna in azioni umanitarie e imprenditoriali. Ma anche qui, il linguaggio non deve trarci in inganno. L’umanitarismo, se disgiunto dalla carità cristiana, rischia di farsi amministrazione della sofferenza. E l’impresa, se svuotata della sua etica, si riduce a meccanismo di produzione di valore. L’Ordine, se vuole sopravvivere come forma significativa, non può essere né agenzia di beneficenza né club d’élite. Deve invece riaffermarsi come comunità iniziatica, come luogo in cui si trasmette una disciplina dell’anima e del gesto.

A Nettuno, nel campo d’aviazione, dove la terra e il cielo si toccano nella figura del paracadutista – colui che si lancia nel vuoto con fiducia –, l’Ordine ha celebrato non solo la propria continuità, ma il proprio paradosso. Essere, oggi, un Ordine cavalleresco significa vivere in una temporalità altra, in una forma di tempo che non è né lineare né ciclica, ma “messianica”: un tempo che si dà solo nell’interruzione, nello stato di eccezione, nella sospensione del quotidiano.

Ogni investitura è, in questo senso, un atto messianico. Non perché redima, ma perché interrompe. Interrompe la logica della prestazione, della competizione, del valore di scambio. Dice che un’altra forma di relazione è possibile, fondata non sull’utilità, ma sul dono, sulla promessa, sull’appartenenza a qualcosa che non ha contropartita.

Ma quale promessa è possibile oggi? In un mondo in cui la parola è logorata dall’uso, in cui il simbolo è divenuto merce, in cui la comunità è ridotta a network? Forse proprio qui si colloca il compito ultimo dell’Ordine: non quello di restaurare un passato idealizzato, ma di custodire – come i monaci nei secoli bui – le forme del vivere. Non per nostalgia, ma per necessità. Perché forse verrà un tempo – o forse è già arrivato – in cui la memoria sarà più rivoluzionaria della novità, e la forma più sovversiva del contenuto.

E allora, l’Ordine Capitolare dei Cavalieri della Concordia non sarà più un residuo del passato, ma un segno del futuro. Un futuro che non può essere programmato, ma solo atteso. Come si attende il ritorno del re, la fine dell’esilio, la parola che redime. Un futuro che non si impone, ma si riceve. Non si conquista, ma si custodisce. Come un’eredità che non appartiene a nessuno, ma che tutti sono chiamati a trasmettere.

|

Scheda di approfondimento Gli ordini cavallereschi in Italia

Il conferimento e l’uso di titoli e decorazioni cavalleresche in Italia è disciplinato dagli articoli 7 e 8 della legge n. 178 del 3 marzo 1951, i quali in sintesi stabiliscono che in Italia sono LIBERAMENTE UTILIZZABILI i titoli e le decorazioni: Sono invece SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le decorazioni ed i titoli degli “Ordini non nazionali o di Stati esteri”. |

Articoli correlati: Appuntamento a Roma per l’Ordine della Concordia