Squali nel Mediterraneo e nei Laghi

Scritto da Danilo Pette il . Pubblicato in Attualità.

Un approfondimento sulle caratteristiche uniche degli squali che popolano il Mar Mediterraneo e gli ambienti lacustri, confrontandone morfologia, comportamento, strategie di sopravvivenza e le implicazioni ecologiche e conservazionistiche derivanti dalla vita in ambienti chiusi o semi-chiusi rispetto agli squali degli oceani aperti. Nel vasto panorama degli squali, la loro presenza nel Mar Mediterraneo si configura come un capitolo di straordinaria complessità ecologica e biologica, nonostante il mito e l’immaginario collettivo tendano a privilegiare gli squali oceanici, quelli dalle dimensioni imponenti e dai comportamenti spettacolari. Il Mediterraneo, per la sua conformazione geografica quasi chiusa, rappresenta un habitat particolare, una sorta di microcosmo marino dove la vita si adatta a condizioni che combinano elementi marini e, in qualche modo, quasi lacustri. Le caratteristiche idrogeologiche, come la limitata apertura sul mare Atlantico attraverso lo Stretto di Gibilterra, la salinità più alta rispetto alla media oceanica e una temperatura dell’acqua più variabile, creano un ambiente in cui gli squali hanno sviluppato adattamenti unici, tanto morfologici quanto comportamentali.

Questa complessità è evidente quando si osservano le specie presenti: dal piccolo e agile squalo pinna nera allo squalo elefante, che si nutre filtrando enormi quantità di plancton, fino allo squalo martello e al raro squalo bianco. La biodiversità, seppure meno ricca e variegata rispetto agli oceani aperti, rappresenta un equilibrio ecologico delicato. Qui, i grandi predatori marini devono adattarsi a spazi più limitati e a risorse meno abbondanti, con popolazioni che tendono ad essere meno dense e più stabili nel tempo. Gli squali mediterranei, quindi, sono specchio di un ambiente che richiede una strategia di sopravvivenza differente da quella degli squali oceanici, fatta di maggiore specializzazione e attenzione ai fattori ambientali.

La dimensione ridotta di molte specie mediterranee non è un caso isolato, ma rientra in un fenomeno noto anche in altri mari chiusi e laghi. Questa riduzione, spesso definita come “nanismo insulare” in biologia, risponde a condizioni di vita con risorse limitate e habitat più frammentati. L’esempio dello squalo nutrice e dello squalo toro ne è la testimonianza più chiara: animali capaci di sopravvivere in spazi ristretti, spesso anche in acqua dolce o salmastra, dove la competizione e la predazione differiscono rispetto ai grandi oceani. Nel Mediterraneo, dove la biomassa disponibile è più contenuta, questo porta a squali con dimensioni inferiori e una dieta maggiormente specializzata su prede più piccole e meno mobili, come piccoli pesci, crostacei e cefalopodi.

Questa specializzazione alimentare ha importanti ripercussioni sull’ecosistema marino mediterraneo, che, pur meno complesso rispetto a quello oceanico, si regge su catene alimentari fragili, dove il ruolo degli squali come predatori apicali è fondamentale per mantenere l’equilibrio delle popolazioni di prede. La loro presenza contribuisce a regolare dinamiche di competizione e di distribuzione delle specie più piccole, garantendo così la salute degli habitat, che spaziano dalle praterie di posidonia alle zone rocciose e sabbiose.

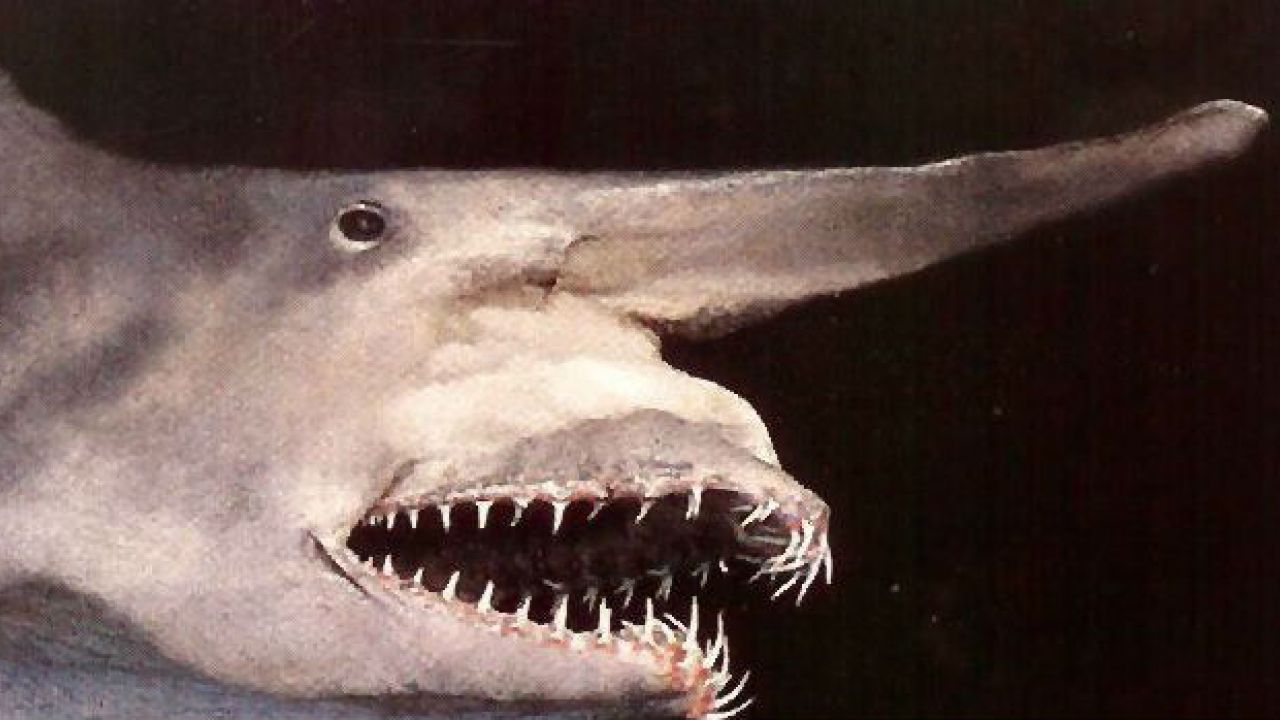

Evoluzione, degli squali del mediterraneo presentano una morfologia e un comportamento adattati al loro ambiente. La struttura corporea più compatta e muscolosa, come nel caso dello squalo comune, riflette la necessità di muoversi agilmente in un habitat ricco di ostacoli, con fondali complessi e spazi ridotti. Questa agilità è cruciale per la caccia in ambienti meno limpidi e più ricchi di nascondigli, contrariamente agli squali oceanici, spesso più slanciati e veloci, adatti a inseguire prede in spazi aperti. I sistemi sensoriali sono particolarmente sviluppati: l’olfatto, il sistema elettrorecettore (ampolle di Lorenzini) e la lateral line sono affinati per individuare prede in un ambiente dove la visibilità può essere limitata da correnti e sedimenti.

La riproduzione, elemento chiave della sopravvivenza, si differenzia anch’essa in modo significativo. Nel Mediterraneo, la strategia è quella di una riproduzione più lenta e più attenta alla cura della prole, con meno nascite ma con una maggiore probabilità di sopravvivenza dei cuccioli. Questo adattamento è una risposta diretta alle limitate risorse e agli spazi ristretti: investire in pochi piccoli robusti aumenta le chance di mantenere popolazioni stabili, evitando una competizione eccessiva per le risorse. Contrariamente, negli oceani aperti, dove le risorse sono più abbondanti e gli spazi vasti, le strategie riproduttive possono essere più prolifiche e meno selettive.

In questo quadro, la pressione antropica si presenta come una minaccia gravissima. La pesca intensiva, che spesso colpisce gli squali anche incidentalmente, insieme all’inquinamento e alla distruzione degli habitat, sta portando molte specie mediterranee verso uno stato di vulnerabilità. La rarificazione degli squali non solo indebolisce le popolazioni di questi predatori, ma rischia di squilibrare interamente l’ecosistema marino, rendendo più instabili le catene alimentari e favorendo la proliferazione di specie meno “nobili” o addirittura dannose per l’ambiente.

L’importanza della conservazione diventa quindi cruciale. I programmi di tutela puntano a preservare non solo gli squali in quanto tali, ma anche gli habitat di cui sono parte integrante, come le praterie di posidonia che forniscono rifugio e nutrimento per molte prede. La salvaguardia di queste aree è strategica per mantenere la biodiversità e il funzionamento dell’intero ecosistema mediterraneo, sempre più messo alla prova da attività umane intense e da cambiamenti climatici che alterano la temperatura e la salinità del mare.

Quando si confrontano gli squali mediterranei con quelli oceanici, la differenza più evidente è proprio la scala. Gli oceani permettono la presenza di specie giganti come lo squalo balena e lo squalo elefante, con popolazioni ampie e distribuite su vastissimi territori. Questi squali sono in grado di migrare per migliaia di chilometri, seguendo correnti oceaniche e spostamenti stagionali delle prede, fenomeni praticamente assenti nel Mediterraneo. Gli squali oceanici coprono nicchie ecologiche estremamente varie, dalla superficie agli abissi, adattandosi a temperature che variano enormemente e a habitat che vanno dalle barriere coralline ai fondali oceanici profondi.

Al contrario, gli squali mediterranei tendono a confinarsi in aree più limitate, con migrazioni locali legate soprattutto a fasi riproduttive o a cambiamenti stagionali nella disponibilità di cibo. Questo comportamento riflette non solo le dimensioni fisiche del mare, ma anche le caratteristiche climatiche e biologiche che lo contraddistinguono. In questo senso, il Mediterraneo appare come un ambiente di transizione, dove alcune specie come lo squalo smeriglio mostrano adattamenti intermedi, con una struttura più affusolata e un metabolismo più rapido, capaci di muoversi tra acque profonde e superficiali, integrandosi in questo contesto peculiare.

Passando a un’analisi più dettagliata degli squali nei laghi, ci si addentra in un mondo ancora più singolare. Qui, l’habitat è ancora più ristretto e isolato, con caratteristiche ambientali che richiedono adattamenti particolari. Lo squalo toro emerge come il caso emblematico di una specie in grado di tollerare sia acque marine che dolci, vivendo in fiumi e laghi di diverse parti del mondo, dal Lago Nicaragua all’Amazzonia fino alle coste della Florida. La sua capacità di adattamento è legata a sofisticati meccanismi fisiologici, che gli consentono di mantenere un equilibrio osmotico interno anche in presenza di differenze di salinità drastiche.

Questo adattamento apre prospettive evolutive interessanti: in ambienti d’acqua dolce o salmastra, la competizione è spesso minore, così come la presenza di predatori apicali, permettendo allo squalo toro di occupare una nicchia ecologica privilegiata, alimentandosi di pesci di acqua dolce e piccoli vertebrati acquatici. Tuttavia, la sua presenza in questi ambienti è spesso temporanea o limitata a specifiche fasi della vita, come la riproduzione o la ricerca di rifugio, poiché i laghi e i fiumi presentano condizioni che possono variare drasticamente in termini di temperatura, ossigeno disciolto e disponibilità di prede.

A confronto con gli squali mediterranei, che vivono in un mare salato ma semi-chiuso, gli squali d’acqua dolce affrontano sfide ancora più pressanti, legate a un ambiente estremamente variabile e limitato. Il metabolismo degli squali d’acqua dolce tende a essere più lento, e la dieta più opportunistica, riflettendo la necessità di sfruttare ogni risorsa disponibile in un habitat ristretto. La dimensione delle popolazioni è generalmente più piccola, con maggiori rischi di inbreeding e fragilità genetica, mentre negli oceani, la vastità permette una maggiore variabilità genetica e distribuzione.

Interessante è anche il confronto con altri grandi predatori d’acqua dolce presenti in laghi tropicali, come i pesci gatto giganti dell’Africa, che, pur appartenendo a famiglie diverse, svolgono un ruolo ecologico simile a quello degli squali marini. Questi esempi sottolineano come l’evoluzione abbia creato nicchie predatrici adattate a condizioni molto diverse, in un processo di convergenza ecologica dove la funzione riveste un ruolo più importante della filogenesi.

Il Mediterraneo, infine, si pone a metà strada tra questi due estremi, rappresentando un ambiente unico dove squali marini si adattano a un contesto semi-chiuso, con una biodiversità superiore rispetto ai laghi ma inferiore rispetto agli oceani. Le specie qui presenti sono in gran parte locali e isolate, con rare incursioni di predatori oceanici come lo squalo bianco, che però non si stabiliscono in modo permanente. Gli squali mediterranei mantengono quindi un comportamento marino, senza spingersi verso acque dolci o salmastre, ma devono comunque adattarsi a variazioni stagionali di temperatura e salinità che influenzano fortemente la loro ecologia.

Le differenze tra squali mediterranei, squali d’acqua dolce e squali oceanici sono il risultato di un complesso intreccio di fattori biologici, ecologici e ambientali. Ogni gruppo ha sviluppato strategie di sopravvivenza e adattamenti specifici per rispondere alle sfide poste dall’ambiente in cui vive. Gli squali mediterranei, in particolare, sono una testimonianza di un equilibrio delicato tra sopravvivenza e rischio, di un mare che nonostante le sue dimensioni ridotte ospita predatori capaci di mantenere l’ecosistema in equilibrio, ma che richiedono una protezione rigorosa per non perdere questa preziosa ricchezza biologica.

Gli squali nei laghi, con la loro capacità di tollerare acque dolci e le loro strategie riproduttive e alimentari specifiche, rappresentano una nicchia ecologica a sé stante, che si distingue nettamente dagli ambienti marini mediterranei e oceanici. Questi squali, spesso meno noti e studiati, sono cruciali per comprendere la plasticità evolutiva del gruppo e la loro capacità di colonizzare ambienti estremi. La loro fragilità, data dalla ristrettezza degli habitat e dalla vulnerabilità alle attività umane, impone una gestione attenta e mirata.

Così, l’analisi delle differenze e similitudini tra squali di mari chiusi, laghi e oceani non solo arricchisce la nostra conoscenza naturalistica, ma sottolinea anche l’importanza della conservazione di ambienti marini e d’acqua dolce, veri scrigni di biodiversità e di equilibri ecosistemici delicati e preziosi. L’attenzione all’adattamento e alla sopravvivenza di questi predatori è il riflesso di un impegno più ampio verso la tutela della vita marina e dell’ambiente, che necessita di strategie differenziate e consapevoli delle peculiarità di ogni ecosistema.

a cura Danilo Pette