Puma (Auto)

Scritto da Agostino Agamben il . Pubblicato in Costume, Società e Religioni.

a cura di Agostino Agamben

Come la Ford ha inglobato l’eredità della Puma, segnando la fine di un’epoca di creatività artigianale nell’industria automobilistica

L’Autonomia della Piccola Impresa nell’Industria Automobilistica

Il Caso della Ford e della Transizione dalla Puma alle Prospettive Globali

Nel cuore del boom economico degli anni ’60, l’Italia e gran parte del mondo occidentale si trovano a fare i conti con una crescita che non è solo economica, ma anche culturale e sociale. Il consumismo, che segna il passaggio dalla scarsità alla sovrabbondanza, non solo cambia i consumatori, ma trasforma anche il modo in cui le imprese vedono il mercato. Mentre la grande industria automobilistica comincia a guadagnare terreno, le piccole realtà imprenditoriali iniziano a svilupparsi, offrendo soluzioni personalizzate, esperimenti estetici e tecnici che emergono come resistenza all’uniformità del modello di produzione industriale. È proprio in questo contesto che il fenomeno delle piccole auto sportive, come la Puma, e la transizione della stessa alla Ford diventano esempi paradigmatici di come l’artigianalità, la creatività e la sperimentazione si scontrino inevitabilmente con il globalismo industriale e le esigenze di standardizzazione.

La nascita di Puma Automobili

l’Artigianalità come Riflessione e Risposta alla Domanda del Mercato

Nel 1968, un piccolo laboratorio artigianale di Roma, fondato dall’ingegnere Adriano Gatto, diventa il centro di un esperimento automobilistico che cerca di rispondere a una domanda precisa: un’automobile sportiva, accessibile, leggera e capace di portare con sé l’anima della personalizzazione. La Puma Automobili si inserisce in un panorama di piccole case automobilistiche che operano in nicchie ben definite, lontane dalle logiche della produzione di massa.

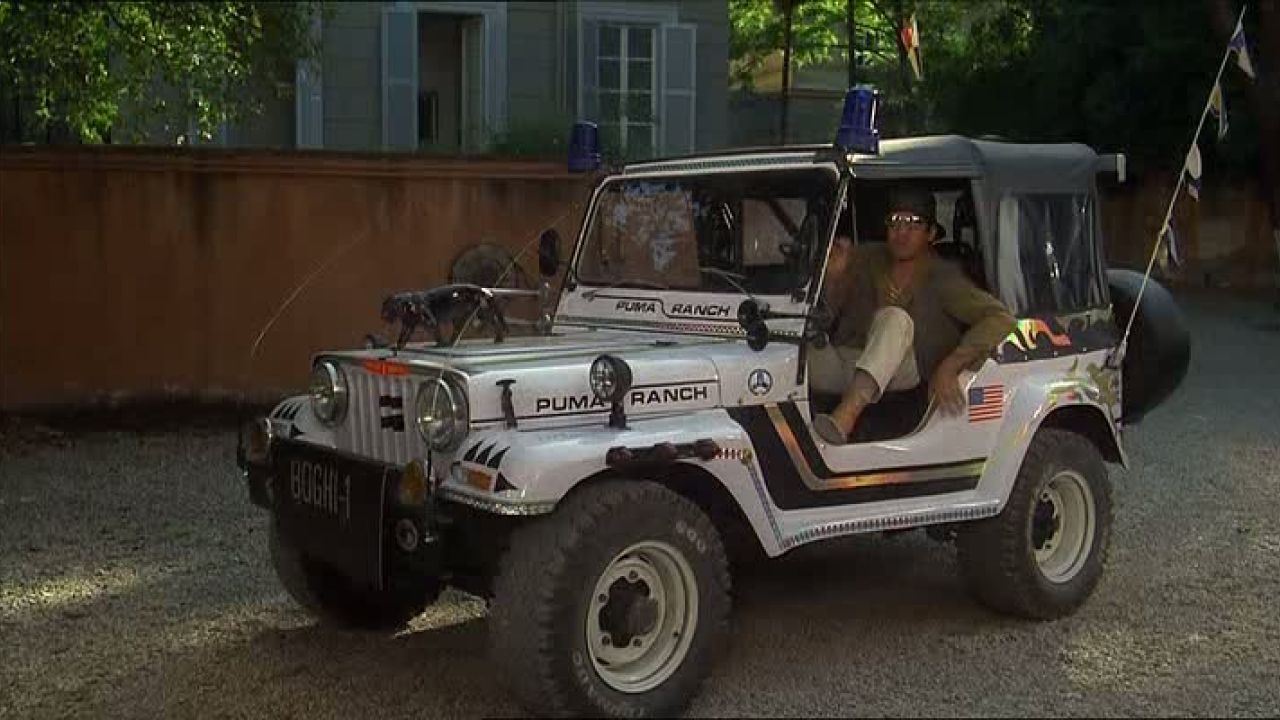

Le prime vetture Puma si ispirano alla tradizione della “dune buggy”, un tipo di veicolo che aveva guadagnato popolarità negli Stati Uniti, basato sul telaio Volkswagen Beetle, ma modificato per adattarsi a terreni sabbiosi e accidentati. La “Gatto Spider Spiaggia” è il primo modello emblematico prodotto da Puma, un’auto che nel 1970 presenta un telaio Volkswagen Beetle modificato per offrire maggiore leggerezza e aderenza al suolo. Pur non essendo un veicolo di alta classe, la Gatto Spider Spiaggia rappresenta una risposta a una domanda di libertà, di un’auto che fosse leggera, veloce, ma soprattutto simbolo di una cultura giovanile emergente. Questi veicoli sono anche un antidoto all’industrializzazione, con ogni pezzo assemblato a mano, ogni auto realizzata su misura.

La Gatto Spider si rivela particolarmente attraente per il pubblico delle località balneari, una generazione che ricerca un’automobile capace di riflettere lo spirito di libertà e di mobilità in un’Italia che stava vivendo una stagione di trasformazione culturale. Tuttavia, pur non riuscendo a competere con i grandi colossi come Fiat e Alfa Romeo, la piccola impresa artigianale segna il primo passo verso una visione diversa dell’automobile: non solo un mezzo di trasporto, ma anche un simbolo di status e di identità individuale. Il prezzo relativamente accessibile e l’estetica accattivante conquistano il pubblico, ma la difficoltà di produzione in piccole quantità e l’adattamento alle normative di sicurezza e ambientali iniziano a farsi sentire.

La Transizione al Modello Puma GT( L’Incontro con il Mercato Internazionale)

Il decennio successivo segna una nuova fase per Puma, con l’introduzione del Puma GT (1971), una versione aggiornata e più sofisticata del precedente modello Spider, destinata a rappresentare l’auto sportiva di punta dell’azienda. In questo modello si intravede l’influenza di una ricerca estetica che guarda al mondo delle automobili sportive di classe, ma che si scontra inevitabilmente con la necessità di rimanere nell’ambito della produzione artigianale e della personalizzazione. Il Puma GT, progettato su base Volkswagen, è equipaggiato con motori 1600cc e 1800cc e dispone di una carrozzeria a forma di coupé con linee affilate che catturano l’occhio di un pubblico più giovane e dinamico.

Tuttavia, la sfida più grande per Puma è quella di riuscire a produrre auto che possano rispettare le normative internazionali sempre più severe, soprattutto quelle relative alla sicurezza e alle emissioni. Il mercato delle automobili inizia ad essere dominato da produttori globali come Fiat, Ford e Renault, che sono in grado di produrre in massa e con standard che rispettano le norme internazionali. Il piccolo produttore artigianale come Puma si trova quindi ad affrontare la sfida di non solo mantenere il suo stile e il suo spirito di innovazione, ma anche di competere con il mercato internazionale.

Nel 1974, un altro modello significativo, la Puma GTV, fa il suo ingresso nel mercato. Ancora una volta, la base di produzione rimane il telaio Volkswagen, ma la vettura presenta una configurazione completamente nuova, con una carrozzeria più sportiva e un design che si rifà ai modelli sportivi americani. Il GTV rappresenta l’ultimo tentativo di Puma di rimanere al passo con i tempi e con le richieste del mercato internazionale. L’auto ottiene un buon successo, ma non riesce mai a imporsi come i grandi modelli globali. Le difficoltà economiche, le sfide burocratiche e la crescente difficoltà di gestire una piccola impresa artigianale cominciano a farsi sentire.

La Crisi dell’Industria Artigianale: La Legge 122/1992 e l’Impatto delle Nuove Normative

Negli anni successivi, il settore delle automobili artigianali in Italia e nel resto del mondo inizia a vivere una crisi strutturale. La legislazione, che inizialmente permetteva alle piccole imprese di creare veicoli su misura, diventa sempre più stringente, con l’introduzione della legge 122/1992, che impone nuove regole per la produzione di “kit car” e veicoli artigianali. La normativa richiede che i produttori di piccole automobili possano garantire che i loro veicoli soddisfino gli standard di sicurezza richiesti dalla legge, con un conseguente aumento dei costi per l’omologazione. Ciò rende sempre più difficile per le piccole imprese come Puma mantenere la propria attività.

Con l’aumento dei costi di produzione e le normative sempre più severe, le piccole aziende non riescono più a far fronte alle nuove sfide. Nel 1994, la Ford acquisisce il marchio Puma, deciso a portare la piccola auto sportiva nelle linee produttive globali, avviando la produzione della Ford Puma nel 1997. Il modello, seppur riprendendo la tradizione della piccola auto sportiva, è profondamente diverso dal prototipo originale: la Ford Puma è ora un’auto compatta, orientata al mercato di massa e prodotta in serie, un prodotto che riflette la crescente globalizzazione dell’industria automobilistica e la standardizzazione dei modelli.

La transizione della Puma dalla piccola impresa artigianale a una produzione di massa sotto l’egida di Ford rappresenta il simbolo di un cambiamento irreversibile: la fine di un’era in cui l’automobile era una creazione artigianale e un ritorno a un modello industriale più ampio, capace di soddisfare la domanda di un pubblico sempre più globalizzato e meno interessato a un’auto come simbolo di identità personale. Questo cambiamento non è solo un passaggio economico, ma segna anche un mutamento profondo nei valori che l’automobile rappresentava.

Il Caso Ford

Con l’acquisizione di Puma da parte di Ford, il marchio perde la sua identità artigianale per entrare a far parte della più grande macchina industriale globale. La Ford Puma, prodotta dalla multinazionale statunitense a partire dal 1997, diventa simbolo di un’industria che ha bisogno di standardizzazione, produzione di massa e costi contenuti. La Puma, ora pensata come una vettura compatta, adotta linee morbide e un design più in linea con le richieste di un pubblico europeo che preferisce veicoli più pratici e meno ostentatamente sportivi.

La produzione in serie della Ford Puma non è solo una questione economica, ma rispecchia il processo di omogeneizzazione che attraversa l’intera industria automobilistica mondiale. Ford, come molte altre case automobilistiche globali, è costretta a rispondere alle richieste di un mercato che richiede standard elevati di qualità, efficienza energetica, sicurezza e sostenibilità. Con l’avanzare della globalizzazione, l’industria automobilistica diventa sempre più caratterizzata da una riduzione delle differenze tra i prodotti, tutti rispondenti a una logica comune di funzionalità, riduzione dei costi e massimizzazione dei profitti.

Tuttavia, nel processo di standardizzazione, si perde quella tensione creativa che aveva segnato l’avventura della Puma come piccola impresa artigianale. L’automobile, che un tempo era il risultato di una progettazione personale e unica, diventa ora solo un bene di consumo destinato a un pubblico vasto, senza quella singolarità che la caratterizzava nei suoi primi anni. La Ford Puma, come altre automobili prodotte dalla grande industria, diventa parte di una catena produttiva globale che non ha più nulla dell’originalità che aveva definito la sua predecessora.

Il Conflitto tra Autonomia e Standardizzazione

Il caso della Puma rappresenta simbolicamente il conflitto tra due logiche contrapposte: quella dell’artigianato, della creatività e dell’autonomia della piccola impresa e quella della standardizzazione e della globalizzazione che segna il passaggio dell’automobile da prodotto unico e simbolico a oggetto di consumo omogeneizzato. Se, da un lato, il passaggio di Puma alla Ford segna la fine di un’epoca e la sconfitta della piccola impresa artigianale di fronte alla grande industria, dall’altro ci mostra anche come l’industria automobilistica si sia trasformata nel tempo, passando da un prodotto di lusso a un oggetto di consumo di massa.

Nel mondo contemporaneo, l’automobile continua a essere un simbolo di libertà, ma la sua funzione sociale è cambiata radicalmente. Le sfide ambientali, le innovazioni tecnologiche e il processo di digitalizzazione porteranno inevitabilmente a una nuova fase nella storia dell’automobile, ma la sua dimensione personale, la ricerca della differenza e della personalizzazione sembrano destinati a rimanere una reminiscenza del passato.