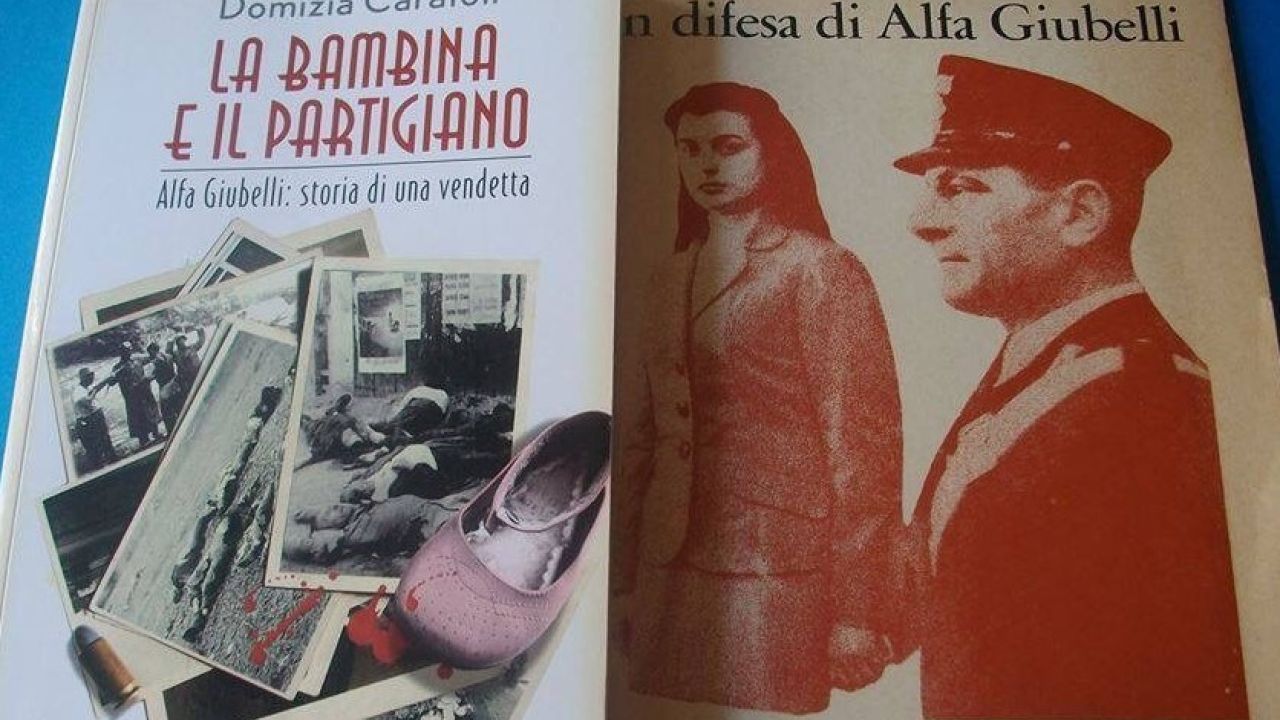

Alfa Giubbelli

Scritto da Agostino Agamben il . Pubblicato in Voci Aperte.

a cura Agostino Agamben

Oggi si festeggiano le donne e io voglio ricordare una donna da ammirare; Alfa Giubbelli, che il 7 marzo del 1956 fece giustizia dove giustizia non vi era stata.

C’è una categoria di eventi che si sottrae tanto alla cronaca quanto alla storia. Non perché non vi sia nulla da raccontare o da conservare nella memoria, ma perché ciò che accade in essi non accade nel tempo: si dà in una sospensione del tempo, in una frattura della storia che non è ancora giudizio, ma che, proprio per questo, ne preannuncia il senso più autentico. Un gesto che attraversa la storia non per raccontarla, ma per giudicarla senza emettere sentenze. Un gesto come quello di Alfa Giubbelli.

Nessuno si illuda: quando parliamo di Alfa, non stiamo parlando solo di una giovane donna, di una figlia, di un trauma o di un delitto. Parliamo di ciò che resta della legge quando la legge abdica, di ciò che sopravvive della giustizia quando la giustizia viene degradata a procedura, quando le categorie morali si dissolvono nell’alchimia politica, e la violenza, anche quella più brutale, viene assolta col lessico della legittimità.

Era il 1944. Alfa ha dieci anni. Sua madre, Margherita Ricciotti, viene prelevata dalla propria abitazione a Crevacuore da un gruppo partigiano guidato da Aurelio Bussi, nome di battaglia “Palmo”. Il pretesto è l’interrogatorio. Il vero obiettivo è l’eliminazione. Una donna fascista, dunque una spia. Dunque da eliminare.

Ma cos’è una “spia” in un tempo in cui la verità è proprietà delle armi e la politica è una lotta per la definizione stessa della realtà? Non c’è nulla da sapere: non è la verità a fondare il potere, è il potere a fondare la verità. E in quel contesto, verità è ciò che viene dichiarato come tale dal vincitore, da chi detiene il diritto di definire la soglia tra il lecito e l’illecito, tra il bene e il male. E così Margherita Ricciotti viene fucilata davanti alla figlia. Non perché colpevole di un crimine, ma perché colpevole di una posizione.

Ma è proprio qui che la storia cessa di essere soltanto memoria e diventa enigma. L’enigma è che questa morte, che si voleva politica, è in realtà una morte puramente sacrificale. Margherita è offerta non alla giustizia, ma a quella zona d’indistinguibilità tra diritto e violenza che caratterizza ogni stato d’eccezione. Lo “stato d’eccezione”, come l’ho altrove chiamato, non è un’interruzione dell’ordine giuridico: è il luogo in cui l’ordine giuridico si mostra nella sua nudità originaria, in cui la legge, sospesa, si fa pura potenza di vita e di morte.

L’atto di Bussi è dunque un atto teologico-politico. Non giustizia, ma vendetta. Non diritto, ma decisione sovrana. Un gesto che solo apparentemente si inscrive nella logica della guerra: in realtà, come ogni sacrificio arcaico, esso serve a stabilire l’identità di una nuova comunità. Uccidere la madre per fondare la patria.

La guerra civile italiana non finisce con la resa dei nazifascisti. Finisce con il riconoscimento giuridico di atti che la logica del diritto avrebbe dovuto condannare. Nel 1953, il pubblico ministero archivia il caso come “azione di guerra”. La violenza è stata legittimata, dunque è scomparsa. È questa la forma più subdola dell’impunità: quella che non nega il fatto, ma lo dissolve nel concetto. Non c’è più delitto, perché non c’è più soggetto del delitto.

E qui entra in scena Alfa Giubbelli. Il gesto di Alfa è uno di quei gesti che non si spiegano, perché non si motivano. Si danno. Non sono pianificati, non sono frutto di una teoria politica, non sono l’esito di una vendetta cieca. Sono la risposta a una sospensione: la sospensione del giudizio, la sospensione della giustizia, la sospensione del tempo. In quel gesto si rovescia la temporalità della storia. Non è più l’evento del 1944 a fondare il 1956, ma è il gesto del 1956 che torna a giudicare retroattivamente il 1944.

Sette marzo, 1956. Alfa, ventiduenne, prende la pistola del marito, un ex marò della Decima Mas — altro nome rimosso, altro simbolo espunto dalla narrazione ufficiale — e si reca a Crevacuore. Non cerca la madre: cerca il nome del colpevole. Non per vendetta, ma per riattivare la giustizia là dove essa è stata archiviata. Pronuncia le parole: “Sono Alfa Giubbelli, la figlia di Margherita Ricciotti”. Sono parole che non dicono solo un’identità, ma una genealogia del dolore, un testamento che si compie non nella scrittura ma nel sangue.

Poi spara.

Non fugge. Non si nasconde. Non nega. Si costituisce. Come se a quel punto l’azione fosse già compiuta, come se tutto il resto fosse già nulla. La sua figura è quella dell’accusatrice e dell’accusata al tempo stesso, soggetto e oggetto del diritto. In lei si compie il paradosso della giustizia vera: quella che, non trovando spazio nel diritto positivo, si compie al di fuori, per poi rientrarvi come scandalo.

Lo scandalo è ciò che interrompe la narrazione ordinaria. Ma il gesto di Alfa è scandaloso non per la sua violenza, bensì per la sua chiarezza. Non si nasconde dietro l’ambiguità, non reclama attenuanti, non invoca le circostanze. In un mondo in cui tutto è opacizzato dal linguaggio del potere, Alfa compie un gesto intollerabile perché trasparente. Ed è proprio per questo che lo si rimuove. Nessuna medaglia. Nessuna riabilitazione. Solo silenzio.

Eppure, in quel gesto vive una verità che il diritto ha dimenticato: che la giustizia non è sempre coincidenza con la legge, e che esistono momenti — rari, tragici, ineludibili — in cui l’uomo è chiamato a farsi legge per l’altro, non per vendetta ma per testimonianza. Il gesto di Alfa è una testimonianza, e la testimonianza — come scrivevo ne Il tempo che resta — è ciò che resta quando tutto il resto è già passato.

La figura di Alfa Giubbelli ci obbliga a ripensare i fondamenti stessi della nostra idea di politica e di diritto. Non più come sistemi chiusi e autonomi, ma come campi di tensione in cui il soggetto può essere, in uno stesso momento, carnefice e vittima, testimone e colpevole, giudice e imputato. La sua vicenda mostra che non esiste una giustizia impersonale: esiste solo una giustizia incarnata, che passa per i corpi, per i nomi, per i gesti irripetibili. Una giustizia che non si scrive nei codici, ma nella storia vivente degli uomini.

Aurelio Bussi era stato decorato come eroe della Resistenza. La medaglia non era solo un riconoscimento, ma una forma di immunità simbolica. In lui si incarnava la nuova narrazione dell’Italia democratica, nata dal sangue della lotta partigiana e dal silenzio sulle sue ombre. Ma il potere non tollera che le sue fondamenta vengano interrogate. Per questo Alfa è stata dimenticata, rimossa, non condannata ma esclusa dalla narrazione.

In fondo, l’epilogo della storia non è una sentenza, ma una domanda: può esistere un gesto giusto al di fuori della legge? È possibile riconoscere una forma di giustizia che non passi dal diritto, ma dalla responsabilità etica? Il gesto di Alfa ci dice che sì, è possibile, ma che quel gesto costa tutto. Costa la vita pubblica, la riabilitazione, il perdono. Costa la rimozione, il silenzio, l’oblio.

Alfa non è un’eroina. Non è un esempio. È un sintomo. Il sintomo di una frattura insanabile tra il diritto e la giustizia, tra la storia ufficiale e la storia reale, tra la memoria e l’oblio. E come ogni sintomo, Alfa ritorna. Ritorna ogni volta che ci chiediamo chi abbia il diritto di giudicare, chi abbia il dovere di ricordare, chi possa farsi carico di un gesto che nessuno ha voluto compiere.

Oggi si celebrano le donne. Ma che cosa significa celebrare? Che cosa resta della celebrazione se essa si limita a un elogio retorico, a una lista di nomi e date, senza toccare la carne viva della storia? Il gesto di Alfa è un invito a uscire dalla retorica, a rompere il silenzio, a riprendere in mano la parola e a ripensare la giustizia.

Ecco perché la sua storia deve essere raccontata. Non come una pagina triste o una curiosità storica, ma come un monito. La giustizia non si riduce a una procedura, e la memoria non è mai un archivio neutro. Ogni ricordo è un atto di decisione sovrana, una scelta di campo. Decidere chi ricordare significa decidere chi siamo.

Per questo la vicenda di Alfa Giubbelli è anche una sfida per il presente. In un’epoca in cui la violenza politica sembra normalizzata, in cui le leggi sono spesso sospese nel nome della sicurezza o del pragmatismo, in cui la storia viene riscritta a seconda degli interessi, il gesto di Alfa rimane un faro. Un faro che indica che la giustizia vera non può essere ridotta a una cifra, ma è sempre un’esperienza irripetibile, un sacrificio, un atto di testimonianza che si dà al di fuori del diritto positivo.

Questa testimonianza impossibile, perché non verbalizzabile, è ciò che resta. E come ogni testimonianza impossibile, essa parla nella lingua del gesto, del corpo, del silenzio. Alfa non ha bisogno di parole per raccontare ciò che è stato, perché il suo gesto parla da sé. Parla della maternità violata, della giustizia tradita, della memoria oltraggiata.

E così, anche oggi, la sua figura ci richiama all’essenziale: alla necessità di interrogare il diritto, di smascherare l’ideologia del potere, di restituire dignità alla vittima. Non una vittima qualsiasi, ma una vittima la cui voce è stata soffiata via dal vento del potere e dalla polvere dell’oblio.

Il tempo che resta non è solo il tempo della memoria, ma è anche il tempo dell’attesa. Attesa di una giustizia che ancora deve venire, attesa di una parola che ancora deve essere pronunciata, attesa di un gesto che ancora deve essere compiuto. Alfa è la promessa che il tempo non si ferma, che la giustizia non è mai sconfitta, che la storia, per quanto ferita, può ancora essere riscattata.

Nel suo gesto, Alfa si fa remnant, rimanente, ciò che non si lascia inghiottire dall’archivio del potere, ciò che non si fa quieta testimonianza del passato ma si pone come interruzione, come scandalo, come possibilità di un nuovo inizio. È questa la sua eredità, il suo insegnamento: che la giustizia senza legge è possibile, ma è un prezzo che si paga in solitudine, in incomprensione, in silenzio.