La volontà di potenza e l’illusione della memoria

Scritto da Agostino Agamben il . Pubblicato in Storia.

a cura di Agostino Agamben

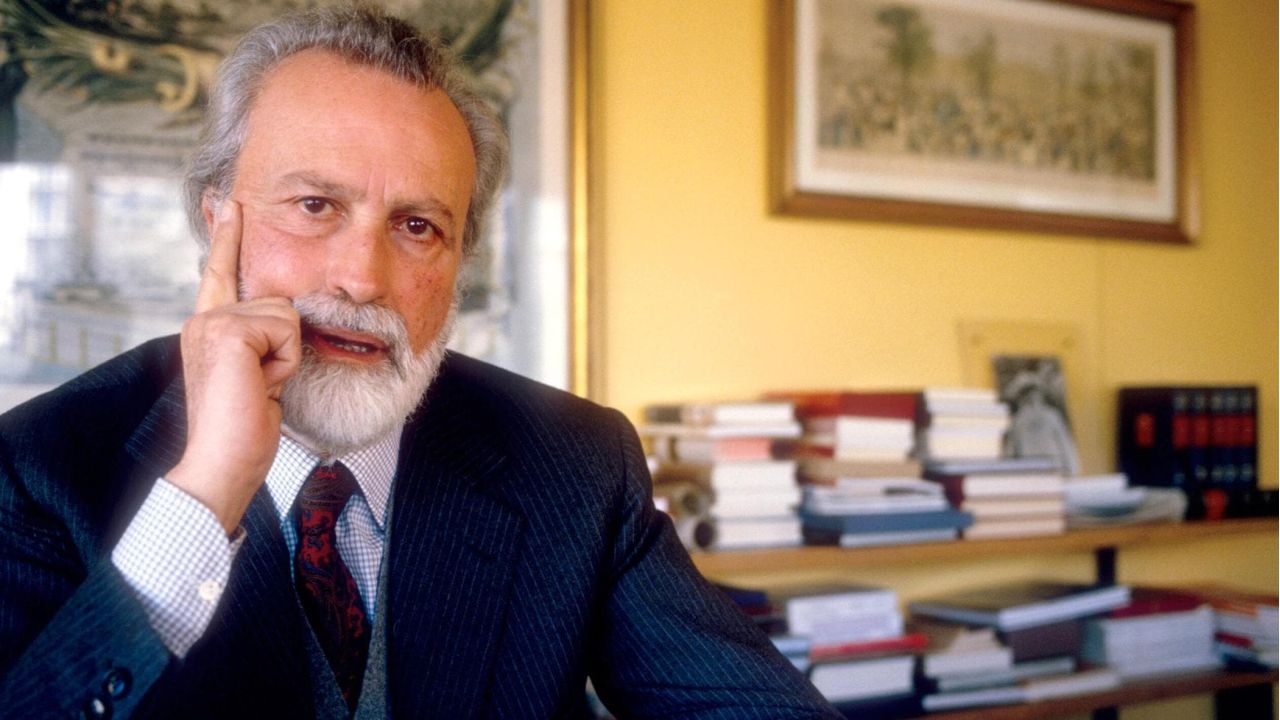

Scalfari, la narrazione della superiorità della razza ariana e il tradimento dell’identità antifascista.

Riflessioni sul potere della menzogna, la costruzione dell’immagine e il giudizio severo di Italo Calvino

L’immagine pubblica di un uomo – e forse più ancora quella di un intellettuale – si costruisce spesso sulla base di ciò che si vuole far credere, su una narrazione che s’intesse più nel desiderio di autoaffermazione che nella verità storica. È in questo registro che si muove la vicenda di Eugenio Scalfari, la cui figura si presta ad un’analisi che trascende la mera cronaca biografica per farsi interrogazione sul rapporto tra potere, ideologia e autoinganno. La storia di Scalfari non è infatti soltanto la parabola di un giornalista, ma la traccia di un percorso che tocca i nodi profondi di ciò che chiamiamo «storia italiana», e che mette in luce come la volontà di potenza si eserciti anche nel controllo e nella costruzione dell’immagine personale e collettiva.

Nel 1942, nel cuore del conflitto che avrebbe radicalmente trasformato il volto del mondo e dell’Italia stessa, Scalfari scriveva sul “Roma fascista” un articolo in cui celebrava la superiorità della razza ariana, con un’eloquenza che oggi appare di inaudita crudeltà. La scelta delle parole – «volontà di potenza quale elemento di costruzione sociale» e «la razza quale elemento etnico, sintesi di motivi etici e biologici che determina la superiorità storica dello Stato nucleo» – non è casuale, ma indica chiaramente un tentativo di legittimare la violenza del regime attraverso una forma di pensiero totalizzante e razziale, in cui la politica si subordina all’idea di una supremazia biologica e culturale. È in questo contesto che l’Impero, quell’asse Roma-Tokio-Berlino, viene esaltato come un’entità destinata a plasmare una nuova geografia del potere, fondata sull’esclusione e sulla gerarchia delle vite umane.

Questa posizione, che oggi suona come un residuo spettrale di un passato orribile, non è tuttavia che la superficie di un fenomeno più profondo, che attiene al modo in cui il potere si costituisce e si mantiene: non tanto per la verità delle sue affermazioni, ma per la loro efficacia performativa, per la capacità cioè di creare una realtà nella quale la violenza è resa legittima dalla presunta necessità di un ordine superiore. Il discorso razziale, allora, non è semplicemente una sciocchezza ideologica, ma un dispositivo di potere, un dispositivo che annienta la differenza e afferma la dominazione.

È in questo punto che la vicenda di Scalfari si fa ancora più inquietante. Non perché abbia scritto quelle parole, che segnano un tempo e un contesto, ma perché ha poi contribuito a costruire un’altra immagine di sé, di un uomo che avrebbe «sorpreso» il regime con una critica coraggiosa, fino all’espulsione dai Gruppi Universitari Fascisti. La falsificazione di questo episodio – l’invenzione di una resistenza personale mai realmente esercitata – non è un dettaglio di poco conto, ma un sintomo di quella doppia vita in cui la verità si piega alla necessità di raccontare una storia che serve il proprio interesse, che costruisce una maschera per nascondere la realtà.

In questo, la figura di Scalfari si fa paradigma di un’epoca e di un costume intellettuale: quello di una generazione che, uscita da una stagione di complicità con il fascismo, si affrettò a vestire i panni dell’antifascismo quando ormai il regime era prossimo al crollo, e a costruire un’immagine di sé capace di resistere al giudizio della storia. Il problema non è soltanto la menzogna, ma la sua funzione: una menzogna che rende possibile un riscatto pubblico, una nuova legittimazione sociale, una costruzione dell’identità basata sull’occultamento del passato.

Ecco allora che il giudizio di Italo Calvino, il compagno di banco che gli scriveva «Ti conoscevamo come uno disposto a tutto pur di riuscire, ma cominci a fare un po’ schifo», assume una valenza che va oltre la critica personale. È la presa d’atto di un tradimento non solo politico, ma etico, che segnala il confine tra l’illusione e la realtà, tra l’autenticità e la simulazione. Calvino, voce limpida e critica, diventa così il contrappunto necessario a quell’immagine costruita di un uomo che avrebbe incarnato i valori della libertà e della giustizia, ma che in realtà è rimasto prigioniero di una logica di potere e di autoaffermazione.

In questa tensione tra verità e finzione, tra volontà di potenza e verità storica, si rivela il cuore del problema politico e filosofico che attraversa la biografia di Scalfari. Non si tratta soltanto di una questione personale, ma di una problematica che riguarda il modo in cui la storia è narrata, e come la memoria collettiva viene costruita. La verità storica, in questo senso, non è mai un dato neutro o oggettivo, ma un campo di battaglia dove si scontrano forze contrapposte, dove la memoria si fa strumento di potere e di esclusione.

L’autoinganno, dunque, appare come una forma sofisticata di esercizio del potere, un modo di rimanere all’interno di un sistema che si vorrebbe superare, ma che in realtà si perpetua attraverso la mistificazione. L’ideologia della superiorità razziale, il sostegno al regime fascista, la costruzione di un’immagine antifascista sono tutte tessere di un mosaico che racconta una storia di compromessi e tradimenti, di un’identità che si fonda su una menzogna e che tuttavia pretende di essere riconosciuta come legittima.

Questo intreccio tra biografia e storia, tra verità e finzione, illumina una questione più ampia che riguarda la relazione tra potere e sapere, tra politica e verità. Il pensiero della volontà di potenza, che Agamben avrebbe definito come una forma di potere che si giustifica attraverso la propria forza e si mantiene attraverso la costruzione di un ordine simbolico, si manifesta qui nella sua forma più inquietante: non come un potere apertamente violento, ma come un potere che si insinua nell’identità stessa, nel modo in cui si racconta il passato e si costruisce il futuro.

Il caso Scalfari, quindi, diventa emblematico di una stagione politica e culturale, di una crisi dell’intellettuale e della memoria che investe l’intera società italiana del dopoguerra. L’immagine del giornalista, che avrebbe incarnato un certo idealismo e una certa lucidità critica, si sgretola di fronte alla scoperta di una compromissione, di un tradimento che non è solo personale, ma strutturale.

In questo senso, la riflessione sul passato non può limitarsi a un mero atto di denuncia o di giudizio, ma deve trasformarsi in un’indagine più profonda sui meccanismi attraverso cui la storia si produce, sulle forme di potere che si esercitano attraverso la narrazione e la memoria. È solo così che si può comprendere il significato reale di una vicenda come quella di Scalfari, che ci invita a riflettere non soltanto su un singolo individuo, ma sulle condizioni di possibilità della politica e della verità stessa.

Nel cuore di questa analisi emerge una domanda fondamentale: che cosa significa davvero «antifascismo» in un contesto in cui le distinzioni tra resistenza e complicità, tra verità e menzogna, si fanno sempre più sfumate? E quale ruolo ha l’intellettuale in questa dialettica, se non quello di custodire la memoria e di mettere in crisi le narrazioni dominanti, anche quando esse servono a legittimare un nuovo ordine?

La vicenda di Scalfari, con tutta la sua ambiguità e la sua complessità, ci costringe a ripensare queste categorie, a sospendere i giudizi facili e a immergerci in una dimensione di riflessione che è insieme storica, politica e filosofica. Non si tratta più solo di stabilire chi è stato il «grande giornalista» o il «piccolo uomo», ma di interrogarsi sul significato più profondo della storia e dell’identità.

Forse allora la vera tragedia non è stata tanto quella di un uomo, quanto quella di un’intera generazione che ha cercato di fuggire dal proprio passato attraverso la costruzione di una menzogna. Una menzogna che ha avuto il potere di plasmare la memoria collettiva, di definire ciò che poteva essere detto e ciò che doveva essere taciuto, di stabilire chi poteva essere considerato degno di rispetto e chi invece doveva rimanere nell’ombra.

E tuttavia, come ogni menzogna, anche questa è destinata a sgretolarsi di fronte alla forza della verità. La memoria, infatti, non è mai del tutto controllabile, e la storia si ripresenta sempre come un corpo che si rifiuta di essere cancellato, che reclama il proprio diritto a essere ascoltato. È questa la lezione che si può trarre dalla vicenda di Scalfari, e che deve guidare ogni riflessione sulla politica e sulla verità.

Nell’osservare la costruzione e la decostruzione dell’immagine di Scalfari, si intravede un momento decisivo per comprendere come la verità politica non sia mai un fatto semplice, ma un processo complesso che attraversa le vite individuali e collettive, che si svolge attraverso il conflitto tra narrazioni e contro-narrazioni, tra volontà di potenza e desiderio di giustizia.

Questo è il terreno su cui si gioca la sfida più grande per chiunque voglia impegnarsi in un discorso autentico, privo di illusioni e di mistificazioni. La storia non può essere ridotta a una semplice successione di eventi, ma deve essere compresa come un processo in cui il passato e il presente si intrecciano, in cui il senso della verità è continuamente rimesso in discussione.

L’esperienza italiana del dopoguerra, con le sue contraddizioni e le sue ambiguità, è un esempio potente di questa complessità. La figura di Scalfari, con tutte le sue luci e ombre, non è che una delle manifestazioni più emblematiche di un processo più ampio, che riguarda il rapporto tra memoria, potere e identità.

Riflettere su questa vicenda significa allora aprire uno spazio di pensiero che non si accontenta di etichette o giudizi sommari, ma che cerca di penetrare nelle dinamiche profonde della storia e della politica. Significa mettere in discussione non soltanto le biografie individuali, ma anche le categorie stesse con cui interpretiamo il passato e il presente.

È questa la sfida che ci pone oggi la storia italiana, e che si manifesta con particolare intensità in casi come quello di Scalfari: imparare a guardare oltre le apparenze, oltre le narrazioni ufficiali, per scorgere il gioco complesso di forze e intenzioni che plasmano la nostra comprensione del mondo e di noi stessi.

Così, la morte di un grande giornalista può diventare anche la morte di una certa illusione, la fine di una narrazione che si fondava sulla mistificazione e sull’autoinganno. E insieme, l’inizio di una riflessione più profonda, più critica e più autentica, capace di interrogare il passato con onestà e coraggio.