Quando la Speranza si fa Festa

Scritto da Danilo Pette il . Pubblicato in Costume, Società e Religioni.

Le Vie Spirituali dell’Umanità in Dialogo

Un viaggio tra nove tradizioni religiose per scoprire come la speranza si incarna nei riti, nella compassione e nella giustizia, la festa condivisa e cammino comune di liberazione.

La speranza non è solo sentimento o attesa è gesto, è parola che cura, è rito che unisce, è respiro collettivo che attraversa i secoli e le culture. Diventa incarnazione della luce nel cuore delle comunità. Celebrare la speranza significa infatti affermare che ogni essere umano, in ogni latitudine, ha diritto a un futuro degno, a un’esistenza radicata nel senso e proiettata verso l’oltre. In questo spirito, ci addentriamo in nove grandi tradizioni religiose per ascoltare le loro voci, i loro canti, i loro silenzi. Ogni tradizione racconta la speranza a modo suo, ma tutte la trasformano in festa concreta, comunitaria, etica. Lì dove l’anima canta, la giustizia si costruisce, la compassione si dona: lì la speranza prende corpo e si fa festa. Un cammino tra diversità che diventa sinfonia, un respiro globale di umanità in cerca di armonia.

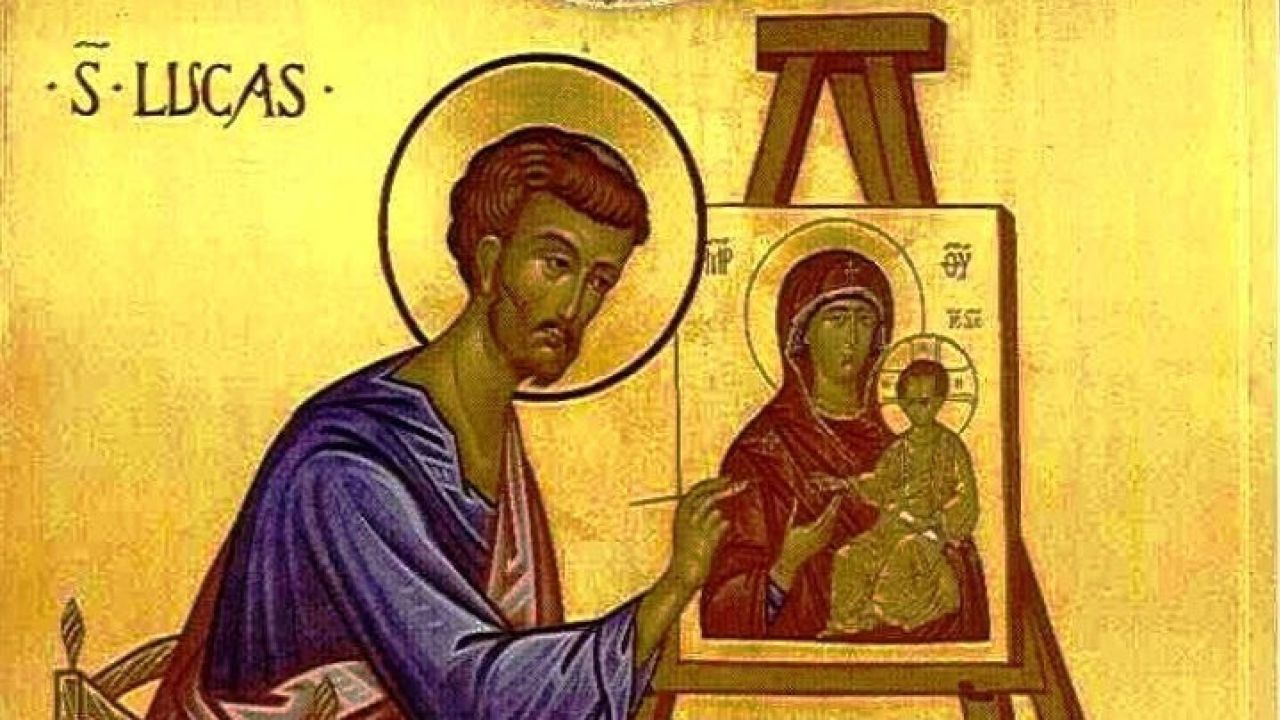

Nel cristianesimo, la speranza nasce dal mistero pasquale: la risurrezione di Cristo è promessa incarnata che strappa la morte alla tristezza e restituisce all’uomo la dignità ferita. La speranza cristiana non è fuga da questa terra, ma fiducia nel Regno che avanza ogni volta che si apre una porta al bene, alla misericordia, all’amore concreto. La festa è l’Eucaristia, momento in cui Cristo si fa presenza reale, memoria viva del sacrificio e promessa di un futuro spirituale condiviso. La speranza si fa festa quando la comunità si raccoglie, si fa pane spezzato, si condivide la vita e si rinnova l’impegno alla pace, alla giustizia, all’inclusione, al perdono. È festa quando la speranza diventa impegno, quando il sacrificio di ogni giorno diventa servizio; è festa quando la croce diventa seme che germoglia, e la fede diventa forza di ricostruzione, di cura, di rigenerazione.

Nel buddismo, la speranza non risiede nell’attaccamento, ma nella comprensione profonda della sofferenza e nella pratica del nobile ottuplice sentiero. Essa si fa festa quando lo yogin o il praticante scopre la libertà interiore, quella sobrietà mentale che sconfigge ignoranza, desiderio e odio. La festa è la scoperta del nibbāna, quel risveglio che dissolve l’io doloroso e spalanca la mente alla compassione universale: metta, karunā, muditā, upekkhā. In tal senso, la speranza è rinnovamento, presenza consapevole, armonia con ogni essere senziente. Quando un maestro illumina un discepolo, quando un gesto gentile dissolve un odio, quando una meditazione scioglie l’illusione di separazione, lì si celebra una festa interiore che riverbera nel mondo. La liberazione non è promessa futura, ma esperienza presente, aperta alla compassione concreta, che abbraccia tutta la sofferenza e la trasforma in atto d’amore consapevole.

La compassione, in entrambe le religioni, diventa ponte di speranza. Nel cristianesimo, essa si radica nella carità, nel prendersi cura dell’altro come immagine di Cristo sofferente. La speranza si fa gesto quando si apre un rifugio, si cura un malato, si accoglie una persona relegata ai margini: è festa di umanità. Nel buddismo, la compassione è visione profonda del legame che unisce tutti gli esseri: ogni sofferenza è mia, ogni liberazione è nostra. La festa non ha bisogno di altari, ma di mani che sorreggono, di cuori che ascoltano, di menti che comprendono. La fermentazione degli atti di compassione genera una festa etica che trasforma comunità, costruisce comunità illuminate e laboratori spirituali viventi.

La giustizia si intreccia strettamente con la speranza: non speranza astratta, ma viva, che chiede equità, dignità, soluzione concreta alla sofferenza. Nel cristianesimo, la giustizia è via stretta che conduce al Regno; la speranza si fa festa quando la comunità si mobilita per i poveri, gli oppressi, quando denuncia le ingiustizie strutturali, quando porta la luce del Vangelo nelle periferie materiali e spirituali. Nel buddismo, la giustizia passa per la retta azione e la rettitudine morale, per l’evitare violenza e inganno, e per il servizio alla comunità come atto di liberazione. È festa quando le parole non restano vuote e le proclamazioni si fanno impegno pubblico, cura dell’ambiente, solidarietà. La speranza diventa festa quando l’azione è concreta e fa nascere contesti di pace e equità.

Nell’induismo, la speranza si nutre dell’idea ciclica del tempo: samsāra e mokṣa. La festa risiede nella danza di Shiva che crea, preserva e trasforma; nella beatitudine degli dei affidabili; nella devozione (bhakti) che libera l’anima dall’illusione. La speranza si fa festa quando il devoto canta il nome divino, quando si abbandona a Krishna o Durga, quando la pratica del karman purifica e avvicina al dharma. Si fa festa quando un tempio si anima di canti, quando il potere trasformerà il cuore, quando l’esperienza mistica rivela l’unione con l’assoluto. La liberazione così si incarna in un rito, una danza, un canto: la speranza diventa comunione tra il finito e l’infinito, festa nell’anima e festa condivisa.

Nel quale l’islam, la speranza si radica nella fiducia nel misericordioso Allah e nel messaggio del profeta Muhammad. La festa della speranza è l’Eid, specialmente quello che segue il Ramadan, quando il digiuno è culminato nella gioia di condividere, nella consapevolezza del sacrificio, nella gratitudine. Il salat, le preghiere quotidiane, ancorano la speranza nell’azione concreta, nell’obbedienza, nella richiesta di perdono e beneficio per sé e per gli altri. L’islam sociale – zakāt, carità obbligatoria, aiuto ai poveri – rende la speranza festa concreta, strutturale perché la comunità viva sulla giustizia, sul sostegno reciproco. Anche il hadj esprime questa speranza globale: musulmani di tutto il mondo si radunano a Mecca, affratellati, nella memoria profonda di Ismaele e Abramo, rinnovando speranza, appartenenza, identità, giustizia e compassione su scala planetaria.

Nell’ebraismo, la speranza affonda le radici nella promessa, nel patto tra Dio e Israele. La festa che rende viva la speranza è Pesach, quando si commemora la liberazione dell’Egitto: lì la speranza si fa pane spezzato e mare attraversato. Rinnovando l’esperienza degli antenati, la comunità riscopre la promessa delle generazioni, la giustizia di Dio che si schiera con i poveri e con gli oppressi, il dovere di ricordare e di evitare di schiavizzare altri. Lo Shabat settimanale è festa di speranza ripetuta, pausa sacra che incarna l’ideale di un mondo diverso, di riposo, di famiglia, di fraternità. Le benedizioni quotidiane, i salmi, gli studi della Torah mantengono viva in ogni momento la possibilità della Rivelazione, la conversione, il miglioramento: una speranza senza resa, che resiste alle persecuzioni e che celebra la libertà come essenza spirituale.

Nel jainismo (o giainismo), speranza e non violenza (ahimsā) sono radici vitali. L’anima è eterna, attraversa vite e sofferenze, ma può raggiungere la liberazione attraverso verità, rispetto verso ogni essere, disciplina ascetica. La festa non è esteriore, ma interiore: l’anima purificata celebra la consapevolezza di non nuocere, di vivere in armonia con ogni forma di vita. Il festival Paryushana diventa festa di perdono, di purificazione, di comunità impegnata nella rinuncia all’ego, nella vigilanza verso la violenza quotidiana causata dalla parola, dal pensiero, dall’abitudine. La speranza si fa festa nel raccoglimento, nella serietà dei voti, nella compassione affinché ogni dolore sia alleviato, ogni anima sospinta verso la guarigione cosmica.

Nel taoismo, speranza e natura coesistono: la speranza non è richiesta, ma spontanea sorgente che nasce dal flusso armonico del Dao. La festa sta nella vita vissuta in semplicità, vissuta come poesia, come canto delle foglie, come respirare con il vento. L’uomo che segue il dao, lieve come l’acqua e saldo come la montagna, celebra ogni momento – l’alba, il tramonto, il silenzio tra le campane – come miracolo quotidiano. La speranza si fa festa quando la contrapposizione cede alla spontaneità, quando la mente accoglie l’antica saggezza del Wu Wei, l’assenza di sforzo artificiale, e la vita diviene danza con l’invisibile flusso del cosmo.

Nel shintoismo, speranza e feste sono inestricabilmente legate ai matsuri, alle danze nei templi, agli spiriti kami protettori. L’armonizzazione con la natura, con le stagioni, con i riti, conferisce ai partecipanti la percezione che la vita è promozione continua del bene, garantita dai kami benigni se onorati. La speranza si fa festa nei falò, nei tamburi, nei canti, nella pulizia rituale: fiumi, alberi, rocce, antenati diventano testimoni di un patto sacro, di una festa che rinnova vita e rinnova comunità, che crea legame tra gente e divina presenza immanente. È festa quando la paura se ne va, l’assenza di purificazione si scioglie, e l’uomo ricorda di essere parte di un insieme sacro e propulsore di armonia.

Nel confucianesimo la speranza non si basa sul divino o sul soprannaturale, ma sull’educazione, sul rituale, sul rispetto, sui legami familiari e sociali. Il festival della luna, le cerimonie di passaggio, le commemorazioni ancestrali, sono feste che consolidano la speranza nel domani, nella trasmissione di valori, nella solidità dei legami tra generazioni. La speranza si fa festa quando si coltivano benevolenza (ren), rettitudine (yi), coraggio (yi, secondo carattere), saggezza (zhi), correttezza (xin). Attraverso l’esempio dei padri e dei maestri, la società evolve, le dissonanze si correggono, e la vita diventa ecosistema etico dove la speranza si espande come armonia nei cuori e nella polis.

Se osserviamo questi nove orizzonti, vediamo che la speranza assume molte forme, ma ogni volta si fa festa concreta, radicata in gesti, eventi, comunità, segni, cicli temporali. Nessuno di questi percorsi sacrifica l’esperienza a un’idea astratta: la speranza si incarna, si esprime, si rinnova. Ogni festa è occasione di alleanza con il sacro, con la natura, con gli altri. È quando la speranza si fa festa che il tessuto umano si rafforza, la solitudine si dissolve e la vita riacquista senso.

La liberazione, poi, è tema ricorrente. È promessa di salvezza (cristianesimo), dissoluzione dell’io (buddismo), unione col dharma (induismo), rafforzamento spirituale per compiere il bene (islam), riscatto storico-commemorativo (ebraismo), purificazione interiore (jainismo), spontaneità vitale (taoismo), armonia con spiriti e mondo (shintoismo), etica evolutiva (confucianesimo). In ogni caso, la festa celebra il passaggio dall’oscurità alla luce: liberazione è festa di uscita dal carcere invisibile del dolore, dell’egoismo, della separazione. La speranza fa festa quando la liberazione non resta solitaria, ma diventa condivisione.

La giustizia si manifesta come coltello che taglia le ingiustizie radicate, come fuoco che purifica l’ingiuria, come pianta che porta frutti di dignità. In ogni religione, la festa legata alla giustizia è atto sociale: resurrezione del povero, riso del prigioniero, riconoscimento dell’altro. Nella pratica religiosa, la festa è acceleratore di equità: quando la comunità si riunisce e ricorda che nessuno deve restare fuori, che il tesoro spirituale non va scelto ma condiviso, che la presenza concreta del divino risiede proprio nell’uomo piegato.

La compassione che attraversa tutti questi fili simbolici è ciò che trasforma la speranza in festa piena. Senza compassione, la speranza rischia di restare sentimento malinconico o illusione sbilanciata. Ma con compassione, diventa abbraccio etico che tocca ogni essere umano, ogni creatura, ogni sofferenza. È festa quando un gesto silenzioso scioglie un cuore ostile, quando una carezza invisibile interrompe una spirale di violenza, quando una parola gentile riapre una porta chiusa. Il buddismo la chiama karunā, il cristianesimo la chiama carità, l’islam la definisce rahma, la comunità ebraica parla di hesed, l’induismo parla di prema, il jainismo di daya, il confucianesimo di ren: diversa voce, stesso eco universale.

Tutti questi percorsi si collegano in rete: la festa della speranza genera ponti. Quando la speranza è veramente festa, non può restare chiusa nella singola appartenenza: diventa dialogo, confronto, amicizia, testimonianza reciproca. Il miracolo accade quando un buddista celebra la Pasqua della risurrezione, un musulmano guarda una Veglia pasquale con rispetto, un cristiano saluta un giainista nel silenzio di un tempio, un indù partecipa a uno shabbat, un taoista visita un santuario shinto. In questi incontri, la speranza si moltiplica, diventa festa plurinazionale, cresce come coro polifonico di fratellanza umana.

La festa della speranza – intesa come tempo qualificato – intreccia però presenza e memoria, promessa e azione. Diventa liturgia condivisa: ogni festa religiosa ha tempo e spazio sacri, gesti, simboli che rafforzano la comunità e mantengono viva la speranza. È festa quando il rito fa sentire il singolo parte di una storia più grande: quando leggiamo la Torah nella sinagoga, oppure quando ascoltiamo l’omelia italiana, o quando danziamo attorno al fuoco del matsuri, o quando meditiamo sotto al Bodhi, o quando recitiamo il salat, o quando celebriamo un matrimonio, o quando rispettiamo gli antenati: tutti momenti nei quali speranza e festa si fondono. In questi gesti, il divino diventa vicino, la memoria diventa progetto, l’individuo diventa costruttore di comunità.

Questo filo di speranza-festa appartiene al tessuto umano globale. Se ci chiediamo perché esistano queste forme diverse di festa, la risposta è semplice: l’uomo non sopporta di navigare nell’incertezza, nel dolore, nella solitudine. Ha bisogno di segni, di luce, di sostegno. Ogni religione ha inventato il suo modo per attraversare l’oscurità: speranza che diventa festa perché la festa dona visibilità al sacro, rende concreta l’immateriale, rallegra, unisce, smonta muri. In questo senso, la festa è antidoto, festa è risveglio, festa è creazione. Ecco perché la speranza, una volta incarnata in rituale, simbolo, liturgia, diventa forza d’ambito abitato.

Perché la speranza si fa festa, dunque? Perché il cuore umano ha bisogno di radici e ali insieme: radici nella tradizione, nella solidarietà, nella giustizia; ali nella visione, nel sogno, nella libertà. Ogni festa è compromesso positivo tra ciò che eravamo, ciò che siamo, ciò che sogniamo di diventare. Ci insegna che la speranza non è fragilità, ma resistenza; non è negatività, ma rinascita; non è attesa passiva, ma risveglio creativo.

Guardiamo oggi ai nostri mondi frammentati da guerre, disuguaglianze, crisi ambientali, muri eretti. In questo contesto, la speranza-festa diventa azione comunitaria. Non basta pregare o meditare da soli: la festa chiama a camminare insieme, a creare comunità solidali, a chiedere giustizia, a curare la Terra, a costruire ponti tra culture. È festa quando attorno a un fuoco interreligioso si celebra l’unità nella diversità; quando una comunità cristiana accoglie profughi musulmani; quando un tempio giainista apre le porte per nutrire i poveri; quando un insegnante confuciano trasmette il valore del rispetto e del cerimoniale in un quartiere interculturale; quando un imam condivide durante un Iftar con vicini ebrei, buddisti, cristiani. Tutto questo è festa di speranza incarnata, festa di umanità che sceglie l’inclusione piuttosto che l’indifferenza.

La speranza si fa festa anche nella cultura laica, come riflesso delle feste religiose. Celebrazioni civiche dell’ambiente, marce per i diritti umani, progetti partecipati: ogni volta che la speranza prende forma pubblica, quando il canto si libera e la consapevolezza si dilata, la festa riproduce struttura di rito, parola, musica, comunità. Perché la speranza ha bisogno di celebrare anche nel secolare; ha bisogno di nuove forme di liturgia civile, attorno al bene comune, alla giustizia, all’ambiente.

Insomma, la speranza si fa festa quando diventa coesione, quando si amplia fino a includere i poveri, i diversi, le generazioni future, le altre specie, l’ecosistema. Quando in quel momento di festa riusciamo a sentire sul nostro volto il sorriso dell’altro, la luce nel suo sguardo, la fiducia nella stanza del cuore, la certezza che quel momento contiene più del suo viso. Allora la speranza non è più idea solitaria: è sinfonia. È festa globale che unisce i cammini spirituali in un’unica grande alleanza per la dignità, la compassione, la giustizia, la libertà.

Per questo, celebrare la speranza è alzare lo sguardo oltre i confini, sentire il canto di altre tradizioni come eco della nostra stessa storia. Perché la speranza si fa festa quando lasciamo che il divino diventi incontro, che l’umano diventi trasparenza, che la festa diventi promessa rinnovata ad ogni alba. La speranza-festa non è illusione: è tensione reale verso un mondo in cui ogni tradizione diventa pietra levigata nel cammino comune dell’umanità.

©Danilo Pette