È STATA “LA MANO DI DIO”, TRA SOGNI ED ECHI

Scritto da Massimiliano Serriello il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro.

IL FILM SCELTO PER RAPPRESENTARE L’ITALIA AGLI OSCAR UNISCE I PROSELITI E DIVIDE I CINEFILI

Il cinema unisce dove la politica divide. Questa almeno è l’opinione dei cinefili intenti ad anteporre l’autonomia di giudizio e la sete di cultura – ed ergo di nuove visioni in grado di riflettere il rapporto tra immagine e immaginazione lontano dall’accidia delle idee prese in prestito – alle opinioni di schieramento. Alle discipline di fazione. Agli elogi rivolti al regista eletto ad autore. E quindi a una sorta di demiurgo alternativo in terra agli occhi degli atei. Che non credono nel Dio dei cieli («hai visto mai: se poi esiste?» amava ripetere Alberto Sordi al dotto ma miscredente Vittorio Gassman) ma sono ligi alle ragioni di partito (che non esistono). E aprioristicamente agli autori-registi che la pensano come loro.

Cadere nell’ammirazione incondizionata sia pure per una cifra stilistica ragguardevole ed eminentemente umana, comunque fallibile, ancor prima di rivederla all’opera – in quanto è il mix d’involuzioni ed evoluzioni, di alti e bassi, d’intuizioni fulminanti e minestre riscaldate a misurare l’altezza poetica, insieme alla costanza dell’artefice, di un’opera di pensiero, estro ed emozione (l’infallibilità attiene al Padreterno) – innesca una serie d’inutili sviolinate. Lo stesso vale al contrario, ben inteso: giudicare negativamente un film prima di averlo visto giacché l’autore ha un pensiero e un modo di sentire l’ordine naturale delle cose, magari scompaginandole, agli antipodi rispetto al proprio sciupa l’efficacia di qualsivoglia argomentazione critica.

Condizionata talora dalla frustrazione di guidare senza patente o – come sosteneva il compianto maestro transalpino François Truffaut passato dalla teoria alla prassi, ovvero dalle pagine della rivista di tendenza Cahiers du cinéma nelle vesti di critico al posto in cabina di regìa nel ruolo d’esponente di punta della Politique des auteurs – di «cercare domicilio nel letto altrui». Per non veleggiare nell’infeconda superficie e approfondire piuttosto la questione, senza concedere nulla né alle scorciatoie del cervello né alle sterili elucubrazioni che allungano il brodo menando il can per l’aia, prendiamo il film del momento: È stata la mano di Dio. Scelto dalla commissione di esperti riuniti dall’ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali per rappresentare l’Italia agli Oscar.

L’autore, il notissimo regista partenopeo Paolo Sorrentino (nella foto), ha già conquistato nel 2014 con La grande bellezza la prestigiosa statuetta come miglior film in lingua straniera (Academy Award for Best International Feature Film, se vogliamo essere precisi e poliglotti fino in fondo). Rinominato, a partire dallo scorso anno, Premio Oscar al miglior film internazionale. Vi risparmio la qualifica nella lingua inglese imperante in America. Perché è più importante essere precisi ed equi (fermo restando che l’impressionismo soggettivo resta spesso in agguato) anziché cosmopoliti ed elitari. Al di là di qualunque giudizio critico, scevro dall’euforia intellettuale ed emotiva suscitata dall’autore con i santi in paradiso o schiavo dell’infecondo impressionismo soggettivo per inciso, le chance di Sorrentino per un bis non sono certo ridotte all’osso. Un altro paio di maniche è il sentimento della nostalgia mandato ad effetto in chiave reminiscenziale e autoriale per rievocare con la morte dei genitori, uccisi da una fuga di monossido di carbonio proveniente dalla stufa nella seconda casa a Roccaraso, in Abruzzo, quando il regista non aveva ancora compiuto diciassette anni. Col risultato di pagare dazio, nel trasporto artistico e sentimentale, ad alcune incongruenze.

È chiaro che il cuore conta più del cervello. Bisogna perciò essere dei pezzi di ghiaccio per non commuoversi nel momento in cui l’alter ego di Sorrentino, Fabietto Schisa, dà in escandescenza insistendo per vedere i corpi brutalmente tumefatti dei suoi cari.

Le inesattezze in tal caso diventano questioni di lana caprina. Tuttavia la spontaneità di tratto di quell’ispirazione dura lo spazio d’un mattino. Che sul grande schermo equivale a brevi frammenti. Bastano a salvare un film strombazzato ma deludente? Il cuore, quantunque inserito in fugaci cortocircuiti, al riparo dall’impasse dei nani sulle spalle dei giganti, inclini a prendere in prestito dall’estro degli altisonanti numi tutelari l’intera congerie dei riempitivi aggiunti, è sufficiente a cementare le preventive ostentazioni di stima nei confronti del regista, oramai internazionale dalla fama intellettuale, bravo, pertanto, a mettere il sentimento della nostalgia al servizio del carattere d’ingegno creativo? Sorrentino merita una lode incondizionata per l’onere e l’onore di esserci messo in gioco. Al pari di Truffaut col suo personaggio alterego Antoine Doinel ne I quattrocento colpi, in Antoine e Colette (l’episodio del dramedy collettivo francese L’amore a vent’anni), in Baci rubati, in Non drammatizziamo… è solo questione di corna (Domicile conjugal: il titolo originale è mille volte più bello) e nell’ultimo capitolo L’amore fugge.

Nondimeno ad alimentare l’interazione tra esperienza personale ed empito fantastico di Sorrentino è, almeno da sette primavere, Federico Fellini (nella foto). Al quale venne dedicato l’Oscar vinto per La grande bellezza. Insieme al gruppo rock Talking Heads (de gustibus…), a Martin Scorsese e Diego Armando Maradona. Ed è stata sul serio (si fa per dire) la mano di Dio – come lo stesso Dieguito battezzò il pugno con cui riuscì a beffare il portiere britannico Shilton in uscita nei quarti di finale della partita Argentina-Inghilterra dei Mondiali di calcio giocati in Messico nel 1986 – a trarre in salvo il ragazzo destinato a diventare regista e autore. Che, invece di accompagnare il padre e la madre nel fatidico Abruzzo, volle andare a vedere giocare in trasferta a Empoli, l’anno successivo, il Napoli capitanato da Maradona. L’impareggiabile artista della sfera di cuoio. Reduce dal titolo iridato conquistato con l’Argentina.

La storica partita vinta contro la Perfida Albione genera l’ennesimo inno alla gioia del popolo all’ombra del Vesuvio, degli abitanti del quartiere Vomero, analogo ai Parioli a Roma, dell’intera gente di Napoli; impermea l’alternanza d’interni domestici ed esterni riflessivi. Con la luce del Sole che la fa da padrone. Sennò che città del Sole sarebbe? Maradona tuttavia mise a segno il gol del vantaggio incriminato col pugno, associato a un’espressione tanto di sfida antifascista quanto di solidarietà comunista dai seguaci del livellamento ugualitario che si contraddicono considerando il Pibe de Oro un Dio, avvenne dopo l’ora di pranzo in Messico. Che corrisponde all’ora di cena in Italia.

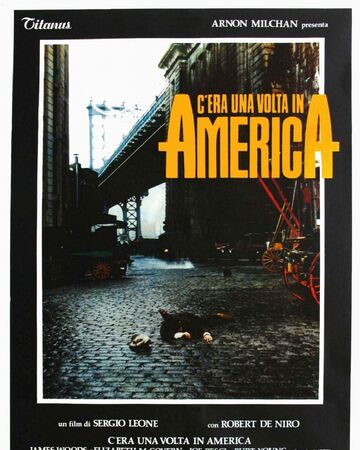

Il Sole batteva ancora così forte da riflettere gli stati d’animo e riverberare i modi d’agire al pari del mare, dei luoghi dell’anima, delle vie, del presepe napoletano? Trattandosi d’un apologo autoriale che guarda ad Amarcord alla stregua dell’archetipo assoluto, la carica immaginifica ivi connessa trascende questi dettagli? Sì, senz’alcun dubbio. Ma ad andare oltre è l’acume felliniano. Non quello di Sorrentino. Che nella sequenza rievocante l’inizio dell’estate del 1984, in quei giorni accaldati in cui circolava a livello d’ipotesi mista a speranza la notizia dell’approdo del giocatore più costoso del mondo nella città ritenuta la più povera d’Europa, con buona pace del Sole, del Mare e delle innumerevoli bellezze culturali ed etiche, mostra in bell’evidenza sopra il televisore il vhs con tanto di cofanetto non piratato del capolavoro C’era una volta in America (nella foto) di Sergio Leone.

La modalità esplicativa racchiusa nel dialogo col papà Saverio, impiegato alla Banca di Napoli avvezzo comunque a misurare arte ed emozioni senza tener conto dell’algida esattezza dei calcoli, non toglie un grammo di fascino all’incanto di voler guardare in famiglia un film-monumento incentrato sul rapimento dei sogni, sul purgatorio in terra, sul mito dell’amicizia, sulla speranza dell’amore. Benché destinata a infrangersi.

C’era una volta in America, presentato in anteprima fuori concorso alla 37ª edizione del Festival di Cannes tenuta nella stazione balneare della Costa Azzurra dall’11 al 23 maggio 1984, era al doppiaggio quando padre e figlio si propongono di vedere il vhs. A Napoli c’era la pirateria. Nulla da dire. Ma nelle sale cinematografiche. Forse pure in quelle predisposte per le proiezioni stampa (chissà?). Non certo però nelle sale doppiaggio.

E il monumentale film dell’impareggiabile Sergio Leone – cui Sorrentino vorrebbe in un certo senso imparentarsi – uscì in sala il 28 settembre del 1984. Mi sono confrontato al riguardo col collega Francesco Lomuscio. Per non cadere nell’errore di fare processi alle intenzioni e ragionare sui richiami in filigrana pure ad Amici miei di Mario Monicelli.

Evidentissimi, al di fuori delle impressioni personali, nel pianto funebre convertito in riso. Per un bimbo inopportuno. Che lacera nondimeno la nota mortuaria. Nel finale di Amici miei, al funerale del Perozzi, il finto pianto, autentico dapprincipio, camuffava le risate dei buontemponi rimasti in vita e fieri di aver fatto credere alla vittima prediletta che il morto fosse stato fatto sparire benché a malincuore.

Cambiando l’ordine dei fattori, il risultato non cambia. Se non altro sul versante della forma. Su quello dei contenuti Sorrentino non arriva neanche alla caviglia dell’arguto ed esilarante Monicelli. Colpevole secondo Francesco di aver tralignato il valore terapeutico dell’umorismo in becera ironia sin dalla sequenza iniziale di Amici miei – Atto IIº. Quando i buontemponi andati al cimitero a rendere omaggio al Perozzi fanno credere a un povero vedovo che la defunta moglie abbia amato più carnalmente uno di loro e più spiritualmente lui. L’egemonia dello spirito sulla materia, che consente di razionalizzare l’assurdo e d’accedere all’aura contemplativa della poesia, che non si tocca ma impregna l’aria di romanticismo, c’entra come i cavoli a merenda.

Il do ut des col collega, ricondotto all’indizio fornito dal sottoscritto sul vhs del film confezionato e doppiato prima dell’uscita in sala e del doppiaggio con l’appunto critico mosso da lui a uno dei padri della commedia all’italiana, taglia comunque la testa al toro: Sorrentino ha girato un primo tempo dominato dalla capacità di far riflettere ironicamente e di far ridere amaramente.

Missione compiuta. Al di là dei plagi nemmeno camuffati da omaggi. Ma l’ingegno riconosce l’altrui ingegno. E lo assorbe motu proprio. Secondo le esigenze precipue. Dettate nel caso di Sorrentino dai ricordi delle prese in giro familiari, prima della tragedia, nei confronti della zia obesa. Accompagnata dal fidanzato claudicante. Con la voce per di più metallica fornitagli dall’apparecchio appoggiato sul collo. Simile, se non identico, a quello usato dai malati di tumore. Col cancro alla laringe.

Nella seconda parte l’irrompere della tragedia manda l’ironia ora corretta ed equanime ora scorretta e cattiva a carte quarantotto: subentrano, insieme ad Amarcord, molteplici echi e controechi dispiegati in chiave mélo ed evocativa. Per sublimare nell’epico e nel visionario il sentimento del lutto e della nostalgia. Per quello che era e non sarà più (sulla falsariga di Nanni Moretti, ex nemico giurato di Monicelli, mentre ne La stanza del figlio ricerca col telecomando nel va’ e vièni dell’attacco musicale del brano preferito il jogging domestico eletto ad antidoto all’ineluttabilità della morte prematura). Per alzare il tiro, in sostanza.

Tuttavia il primo tempo, assai più spiccio ed esornativo, funziona. E il secondo tempo, scopiazzato, dilatato ed esistenziale, la tira parecchio per le lunghe. Il colpo al cerchio dell’umorismo della commedia all’italiana – inquinato nei cali di personalità dalle battute velenose ai danni dei deboli, dei freaks, delle persone ridicole, che si prendono troppo sul serio – e l’altro alla botte della nostalgia, dell’elaborazione del lutto, di una nuova esistenza da ricreare sul grande schermo, svuota il vaso di Pandora. Al posto dei richiami citazionistici sparsi a mo’ di uova di Pasqua da Quentin Tarantino nella scrittura per immagini dei suoi film, specie di quelli che grazie all’ironia dissacrante non si prendono troppo sul serio, prevalgono i cavalli di Troia. Che serbano poche sorprese e provocano molti sbadigli. Nel primo tempo, tra una battuta e l’altra, mi sono invece sentito come Paul Giamatti in Cindarella Man di Ron Howard quando, dall’angolo dell’amico pugile che, dopo anni d’appannamento, stende l’avversario, esclama «dov’eri finito Jimmy Braddock?».

Perché mi è sembrato di rivedere a sprazzi l’ironia affettuosa, non caustica, sofferente, mai retorica, col quale Sorrentino seppe conferire notevole umanità all’ex calciatore timido e tormentoso, simile ad Agostino Di Bartolomei (nella foto), nonché al cantante amorale ma sensibile interpretato dall’attore-feticcio Toni Servillo. Sul modello di Franco Califano.

Muovere appunti a un autore che si è amato all’esordio e mal sopportato nel prosieguo della carriera, eccezion fatta ne Il divo, non è un lancio al piccione. I critici cinematografici il più delle volte preferiscono dimostrarsi forti coi deboli e deboli coi forti. Tenersi buono un regista isituzionale come Sorrentino, internazionale, osannato in Patria e all’estero, nella speranza magari di entrare a far parte del suo ufficio stampa, paga dazio all’impasse dei calcoli professionali. La funzione della critica, come spiega Anton Ego in Ratatouille, risiede nello scoprire e difendere il nuovo.

Sorrentino fu scoperto alla Mostra d’Arte Internazionale di Venezia del 2001. Dai direttori artistici delle sezioni collaterali. Con gli occhi sognanti. L’amore per il calcio. La virtù di piegare la tecnica riproduttiva della Settima Arte al servizio dei sentimenti schietti. Corroborati dall’ironia. Impreziositi dalla dignità dello sconfitto che non si piega. Perché non esiste il pareggio. Negli anni, è passato giusto giusto un ventennio, il moto d’orgoglio ha ceduto il passo all’alta densità lessicale del radical chic disincantato che ne La grande bellezza somministra punture di spillo dialettiche agli interlocutori incantati dall’autoaffermazione e colpevoli di parlarsi addosso. Messi ko da una variante ai limiti del ridicolo involontario degli eroi muscolari dei blockbusters a stelle e strisce.

Meglio Rambo, viene da dire. Anche a chi adora gli apologhi esistenziali del guru svedese Ingmar Bergman, le riletture affettuose e ironiche del proselito newyorchese Woody Allen, la cultura alta, quella bassa, la sensibilità di Luca Guadagnino in Chiamami col tuo nome e le serie tv cult intessute di machismo ed empiti canzonatori tipo Miami Vice. Ed è la sigla di Miami Vice – non ci vuole l’occhio di un’aquila per rendersene conto – ad aprire le danze dell’ultima fatica di Sorrentino. La ripresa aerea che scende sul presepe napoletano, che sostituisce Miami, rinverdendo il senso di vertigine caro con dinamiche differenti ad Alfred Hitchcock e a Truffaut, sino ad arrivare al Vomero, ai pezzi d’epoca, alla nostalgia, sa tantissimo di déjà vu. Con l’arrivo del sogno della zia procace ma disturbata, per la gravidanza destinata a restare un’illusione, che s’immagina un San Gennaro miliardario, un monaco bambino, palpeggiamenti, regali e auspici carezzevoli, infranti dai litigi domestici, il convitato di pietra Fellini scalza gli altri modelli.

Un Autore con la “A” maiuscola può trarre partito da tutto, come sosteneva Moravia per John Schlesinger in Un uomo da marciapiede, e non essere ossessionato da nulla? Forse un autore minore. Fellini costituisce la magnifica ossessione di Sorrentino. Con La dolce vita ne La grande bellezza e con 8½ in Youth – La giovinezza. Adesso è il turno di Amarcord. Fellini, come anche Truffaut, nel ricordare il passato adolescenziale, la versione minimale che investe il privato, i vagheggiamenti, le speranze, le ubbie, le incomprensioni, il potere di suggestione del mito, rappresentato dal cinema, a differenza di Sergio Leone, rifugge dal panegirico. Dall’elegia. Preferisce l’ironia, l’apparente bozzettismo, la deformazione caricaturale, la vertigine mentale procurata dai sogni infantili a occhi aperti, la voglia di scherzare, di canzonare, di esibire, nella magnifica riuscita complessiva, una leggerezza carica di senso. E non una pesantezza sostanzialmente vuota spacciata per densità introspettiva. Ragion per cui, tolto che i sogni di Sorrentino durano lo spazio d’un amen e quelli felliniani erano inesauribili, colmi d’intuizioni geniali, spassose, la scelta iniziale della levità, dell’incisiva complicità, suggellata dalle genuine risate dei genitori che il figlio Fiabetto porta in motorino schiacciati come sardine, taglia il traguardo della sagacia.

Nel prendere spunto dall’illustre antesignano per scongiurare il rischio della noia di piombo, dell’opera a tesi. Che ti dice come la devi pensare. Manco fosse la dittatura di Fidel Castro. La gag del padre borghese ma di fede comunista che cambia i canali a distanza con una sorta di bastone attrezzato alla bisogna, giacché non vuole inchinarsi al mito del consumismo, ha un sapore di verità. Il fatto che al contempo possegga un videoregistratore, assai raro e costoso nel 1984, lasciando perdere il vhs se vogliamo far passare il concetto che la fantasia attinta a Fellini non debba rispettare la piattezza realistica, pone in evidenza una contraddizione altrettanto credibile. Il primo carattere d’autenticità è voluto. Il secondo attiene, almeno per diversi sprazzi, all’inconscio. Alieno alla supercoscienza. Alla volontà di esporre con estrema lucidità qualcosa che sfugga all’egida dei maniaci del controllo.

Il che non è un male per l’autore deciso ad anteporre ai frutti bacati della realtà pedissequa l’ampia gamma di stimoli psicologici, culturali ed emozionali che albergano tanto nell’aura contemplativa lucida quanto negli elementi costitutivi dell’inventiva spontanea e dei ricordi automatici. Naïf. Estranei, anch’essi, ai telecomandi convenzionali. Filippo Scotti nel ruolo di Fabietto alias Paolo Sorrentino, classe 1970, dai quattordici anni all’età della ragione, nutrita dall’irrazionalità della poesia che invade l’animo dell’orfano adulto, richiama volutamente alla mente Timothée Chalamet (nella foto) in Chiamami col tuo nome.

Più belloccio, più propenso alle inquadrature lusinghiere, più fotogenico di Sorrentino. Tolte le vanesie trasfigurazioni, in cui l’autore ci guadagna, a tener desta l’attenzione nella prima parte è la bravura di tratteggiare il mosaico delle situazioni da commedia all’italiana, specularmente affini ad Anni felici di Daniele Luchetti, a Ferie d’agosto di Paolo Virzì, a Matrimonio all’italiana (nomen omen) di Vittorio De Sica, con l’anziana signora partenopea franca di cerimonie, moltiplicando gli ambienti. Che, puntando dall’interno l’esterno, appaiano debitori sia della porta buia spalancata alla luce della frontiera in Sentieri selvaggi di John Ford quanto dell’incipit del commovente Nuovo cinema Paradiso di Peppuccio Tornatore. A sua volta debitore di Fellini in Amarcord per il bozzettismo dell’infanzia assurto ad attante narrativo ed evocativo e di Leone in C’era una volta in America per la rivoluzione della consecutio temporum riannodata nella stanza dei ricordi con gli scatti fotografici sulle pareti. Ad aumentare la potenza evocatrice della suggestione, ed ergo ai fiocchi, provvede l’attitudine a scrivere con la luce palesata dalla direttrice della fotografia Daria D’Antonio. Che sostituisce il fidato e celebre Luca Bigazzi senza avvertire alcuna ansia di prestazione.

In attesa di capire se davvero il presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, porterà Maradona a giocare nell’adorata squadra del ciuccio, le prese in giro, gli spunti tutt’altro che disprezzabili per unire ad Amarcord i sogni d’evasione, i colpi di gomito di Fabietto col fratello grande, i pruriti sessuali, le tempeste ormonali, determinate schegge della creatività napoletana, dell’enfasi vernacolare, del gusto del pettegolezzo, delle maldicenze da comari, degli aneddoti piccanti, della pausa dalla drammaticità degli eventi prendono piede sull’onda degli andirivieni dei tuffi. Culminati nell’inquadratura subacquea della zia obesa che plana in acqua tipo la balena bianca. Ed ecco che subentra l’involuzione nel cattivo gusto, nella cattiveria giustificata dalla goliardia, dall’antidoto a qualsivoglia deposito d’angoscia, di Amici miei – Atto IIº. I segni premonitori della tragedia, ravvisabili nel grido di dolore della mamma, impersonata dalla bravissima Teresa Saponangelo, che sfotte di mattino la cognata deforme e urla in seguito di notte al cielo il dolore per il tradimento del marito, si vanno ad appaiare al fischio d’accordo dei due coniugi e all’arrivo della notizia, sostenuta dalla certezza della fonte in merito ai tredici miliardi di fideiussioni bancarie a carico di Ferlaino, che l’astro argentino militerà nella squadra del cuore. Al termine della calda primavera, con l’inizio dell’estate, gli abbracci privati riverberano il tripudio collettivo. L’egemonia successiva dell’angoscia – per il rumore disturbante della bara chiusa sigillata in modo disturbante col trapano, caricando di senso il rumore diegetico diametralmente opposto alle pinne delle musiche extradiegetiche – saccheggia, oltre al sedimento del dolore per la scomparsa (a dispetto della vicinanza dei freaks emuli di Amici miei – Atto IIº), pure l’immersione nella solitudine de La stanza del figlio. Ed è il mix di durezza ed empatia – garantito a Moretti dietro la macchina da presa nella fase ex ante dall’energica sceneggiatrice Heidrun Schleef insieme alla versatile romanziera Linda Ferri – ad avvolgere e riavvolgere il nastro.

Con la volontà di storicizzare il dolore che conta poco o niente, ed è pure giusto arrivati a questo punto, l’intarsio di fantasmi intimi ed enigmi da svelare per rimescolare le carte tradisce l’imperizia di abbeverarsi persino alla fonte di Ingmar Bergman in Fanny & Alexander. Ma è Voglia di tenerezza dell’artigiano James L. Brooks giunto dalla televisione al cinema per privilegiare il cuore al cervello che Sorrentino costeggia a ogni piè sospinto nella seconda parte. Rimandando alle calende greche la chiusura del cerchio con la voluttà di riuscire ad accrescere realmente gli spazi dell’immaginario privato, con la statura maestosa dei numi tutelari, che prima spia, sentendone solo la voce collegata alla descrizione dell’appeal femminile (è il caso di Fellini), e poi affronta (Antonio Capuano) a costo di subire le invettive in dialetto autoctono concluse dal tenero invito in italiano puro a non disperdere il sacro fuoco della passione. Alimentato dal desiderio di trovare nella fantasia una valida alternativa alla vita precedente. La barbosa attrice tragica di teatro apostrofata da Capuano, santone colorito ma alla prova del nove comprensivo e prodigo d’incoraggiamenti, pone termine – Deo gratias! – alle calende greche. Persiste comunque l’impressione, nella fugace amicizia col contrabbandiere in sovrappeso, che ne comprende la permalosa solitudine d’orfano adulto, d’un centro nevralgico della visione personale appena sfiorato. Giacché subordinato all’inseguimento della lentezza ipnotica ed esasperante di De Niro alias Noodles in C’era una volta in America allorché gira all’infinito il cucchiaino nella tazza di caffè, a ghermire la miccia che accende il fuoco sacro dell’empireo delle varie componenti del reale, dal flusso ondoso del Mare all’angosciata meraviglia del porto che apre il varco all’insicurezza e, in ultima istanza, alla sicurezza.

La cornice struggente, corroborata dalla franca goffaggine iniziale finanche da commedia scollacciata che s’incrocia al dileggio sopra le righe, nel momento di aprire le ali e prendere il volo – stimolando la dialettica partecipazione sia degli spettatori attratti dalla spettacolarizzazione dei semitoni sia delle platee pseudo avvertite che considereranno anche la perdita della verginità una scoperta dell’alterità in grado di segnare una tappa significativa nella storia del cinema (mentre invece il ridicolo involontario, frammisto alle segrete pulsioni, scivola dal concentrato intimismo alla pochade kitch) – frana quasi al suolo. Sorretta dagli spunti offerti in zona Cesarini da Nuovo cinema Paradiso col treno che saluta il bimbo del tempo passato, nel trasferimento all’età adulta, dall’epilogo di Chiamami col tuo nome, con l’inseparabile walk-man conforme alla tuta indossata dall’inizio alla fine da Ben Stiller ne I Tenenbaum, dalla destrezza mimica di Filippo Scotti (nella foto) sulle note di Napule è mille culure del mitico Pino Daniele e sulle orme di Chalamet.

L’impressione di spreco data dall’ambaradan, nonostante i battimani che provocherà alle platee inclini a confondere gli inchini ai miti registici in una varietà d’invenzione ed emozione reale, non passa attraverso il veleno di un mestiere poco noto per un mestiere al contrario sotto le luci dei riflettori. La soggettiva del gusto impedisce alla critica di applicare il rigore della scienza. Ma anche volendo considerare i recensori insoddisfatti di È stata la mano di Dio perfidi poliziotti della qualità ed «eunuchi nell’harem del cinema d’autore», le contraddizioni restano. Il sentimento di desacralizzazione della commedia dell’arte, trasmessa di bottega in bottega fino alla commedia all’italiana, e l’approssimarsi dell’imminente tragedia, che nemmeno re Diego coi suoi calci di punizione può scongiurare, con la sacralità dell’ispirazione registica individuata per continuare a sperare nel futuro, tradiscono un’accozzaglia di copia e incolla. Unitamente alla nostalgia per L’uomo in più, per l’Andreotti de Il divo che, seppur spogliato della peculiare scansione romanesca, considerava la gobba una comoda postura. E non una deformità. In quel Sorrentino c’era una fragranza di vita, una tenuta stilistica, una vena caustica, umanissima, surreale. Che dispensavano umorismo a piene mani. Che fornivano una profonda radiografia dei mutamenti dei ruoli. Dei trapassi di tono. Che coniugavano l’asprezza oggettiva con la dilatazione fantastica. Ora ad accorpare i contrasti dicotomici, ad adattare l’amaro all’ameno, il varco della soglia amara dell’elaborazione del lutto al sapido taglio dello spazio, pure immaginifico, tra quattro mura, valicando i limiti del cinema da camera, a tentare di capire cosa succede nelle teste, nell’anima degli orfani adulti, sulla scorta di un viaggio nel futuro invece che nel passato, è l’esordiente Alessandro Celli in Mondocane. Che unisce l’aura contemplativa all’azione. Una volta tanto. È lui, anche se gli esperti riuniti dall’ANICA gli hanno preferito È stata la mano di Dio, il nuovo da tutelare. E come lui sono tanti i registi armati di volontà da vendere ed estro da seguire passo dopo passo. Al riparo dalle affiliazioni, dalle fazioni e dalle funzioni giudicanti dei forti coi deboli e dei deboli coi forti. Anton Ego docet.

MASSIMILIANO SERRIELLO