Impatto Emotivo dei DSA

Scritto da Veronica Socionovo il . Pubblicato in Formazione, Salute e Sanità.

Disturbi Specifici dell’Apprendimento 17

DSA e Mondo Emotivo La Fragilità Invisibile

Pressione interiore, ansia sociale, senso di inadeguatezza e solitudine: il peso emotivo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento tra bambini, adolescenti e adulti. Un viaggio nelle emozioni invisibili che accompagnano la dislessia, la discalculia e gli altri DSA.

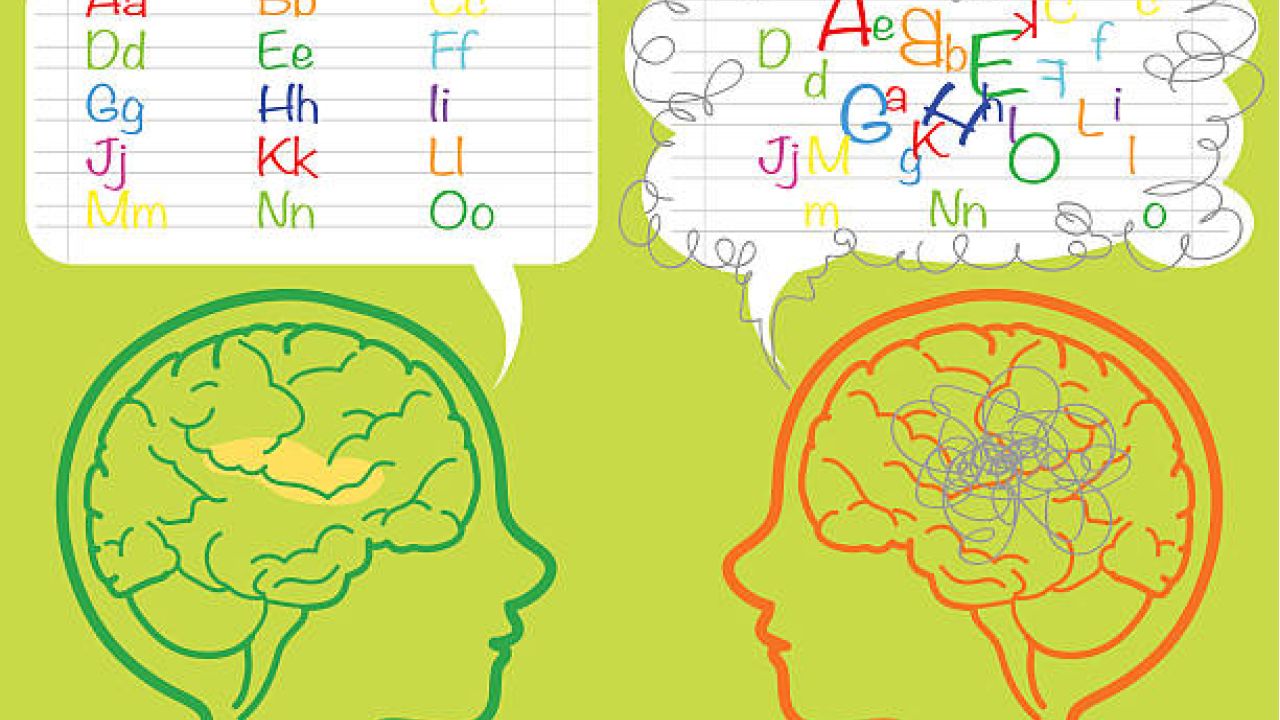

Nel panorama educativo e clinico, i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono spesso considerati un problema tecnico: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia vengono analizzati attraverso test, griglie di valutazione e strumenti compensativi. Ma ciò che accade dentro chi vive quotidianamente queste difficoltà rimane troppo spesso invisibile. Le ripercussioni emotive dei DSA non sono affatto secondarie, ma rappresentano un terreno delicato e, se trascurato, potenzialmente devastante per la crescita psicologica di bambini, adolescenti e adulti.

I DSA colpiscono competenze di base come lettura, scrittura e calcolo, ma l’impatto non si ferma sul quaderno: entra nella mente, scava nell’autostima, incrina la percezione di sé e genera un disagio emotivo che si manifesta in ansia, depressione, senso di fallimento e isolamento sociale. Le difficoltà scolastiche, se non comprese e gestite adeguatamente, si trasformano in etichette interiorizzate: “sono stupido”, “non ci riesco”, “non sono come gli altri”. Questo vissuto, che nasce dall’esperienza diretta della frustrazione e dal confronto continuo con i pari, può diventare un ostacolo profondo, ben più resistente delle stesse barriere cognitive.

Già in età prescolare, i bambini con DSA possono mostrare segnali emotivi di disagio: irritabilità, evitamento delle attività linguistiche, scarsa motivazione. Con il progredire degli anni scolastici, questi segnali si amplificano. Il fatto di non riuscire a stare al passo con i compagni o di essere costantemente corretti per gli errori ortografici o per una lettura stentata, può far maturare una vera e propria ferita emotiva. Non si tratta di semplice disinteresse verso la scuola, ma spesso di un meccanismo di difesa verso un ambiente che viene percepito come ostile o giudicante.

Un ruolo centrale in questo processo lo gioca la consapevolezza. Quando un bambino con DSA non ha strumenti per comprendere cosa gli stia accadendo – e nessuno glielo spiega in modo empatico – tende a interpretare i propri insuccessi come mancanze personali. Questa convinzione si insinua nel suo modo di vedersi, generando un’autopercezione negativa che diventa sempre più difficile da scardinare.

Anche negli adulti con DSA non diagnosticato in età evolutiva si osservano strascichi emotivi importanti. Molti raccontano esperienze scolastiche traumatiche, bullismo, umiliazioni, e sviluppano strategie di evitamento o perfezionismo per compensare la vergogna e la paura di fallire. Il loro mondo emotivo è stato modellato da anni di sforzi non riconosciuti, errori sottolineati con la penna rossa, voti bassi e commenti svalutanti. Questo porta, in molti casi, a un funzionamento professionale e relazionale influenzato dalla paura di esporsi, di sbagliare, di non essere mai abbastanza.

Il dolore emotivo legato ai DSA, però, può essere trasformato. Con il giusto supporto familiare, scolastico e psicologico, le persone con disturbi specifici dell’apprendimento possono sviluppare resilienza, sicurezza, e una nuova narrazione di sé basata sulle risorse anziché sulle mancanze. Ma per farlo, è necessario iniziare a guardare ai DSA non solo come un problema da “correggere”, ma come una condizione che ha bisogno di riconoscimento affettivo, protezione psicologica e strumenti relazionali.

Ansia e Depressione

Tra le conseguenze psicologiche più diffuse e pervasive dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) emergono l’ansia e la depressione, due condizioni che non nascono in modo isolato ma si sviluppano nel tempo, alimentate da esperienze scolastiche frustranti, confronti sociali costanti e dalla mancanza di una piena comprensione e accettazione del proprio funzionamento cognitivo.

Molti bambini e adolescenti con DSA sperimentano quotidianamente uno scarto doloroso tra l’impegno che mettono nelle attività scolastiche e i risultati che riescono a ottenere. La fatica cognitiva per leggere, scrivere o risolvere problemi di calcolo richiede un dispendio di energie molto più elevato rispetto ai loro compagni. Tuttavia, questo sforzo supplementare non sempre riceve un riconoscimento positivo, e anzi, può essere accolto con delusione, critiche o peggio, derisione.

Quando le prestazioni non corrispondono alle aspettative – proprie, dei genitori o degli insegnanti – si può innescare un meccanismo psicologico tossico: il bambino si sente inadeguato, interiorizza un senso di fallimento personale, e inizia a dubitare delle proprie capacità intellettive. Questa sensazione cronica di “non essere all’altezza” è un fertile terreno per lo sviluppo di stati ansiosi e depressivi.

Ansia scolastica: tra paura e anticipazione del fallimento

L’ambiente scolastico diventa rapidamente il palcoscenico principale in cui si manifestano le forme più acute di ansia nei soggetti con DSA. Le interrogazioni, i compiti scritti, la lettura ad alta voce in classe: ogni occasione può trasformarsi in una potenziale minaccia, un banco di prova da cui uscire sconfitti.

Per alcuni, l’ansia diventa paralizzante già nei giorni precedenti a una verifica. La semplice idea di dover scrivere un testo può innescare sintomi fisici come mal di pancia, tachicardia, sudorazione o insonnia. Si tratta di una forma di ansia anticipatoria, in cui il bambino o l’adolescente prevede il fallimento ancora prima di iniziare l’attività.

In altri casi, l’ansia si manifesta durante l’esecuzione, causando blocchi cognitivi, perdita di concentrazione, errori apparentemente banali. Questi insuccessi alimentano a loro volta il senso di incompetenza, dando vita a un circolo vizioso che può diventare cronico.

In età adolescenziale, dove la pressione accademica aumenta e la consapevolezza sociale si fa più acuta, l’ansia scolastica può aggravarsi al punto da indurre vere e proprie crisi d’ansia, episodi di evitamento scolastico, e in alcuni casi, abbandono scolastico precoce.

Ansia sociale: il peso dello sguardo degli altri

Non è solo la scuola, intesa come istituzione, a rappresentare un campo minato. Anche il contesto sociale diventa fonte di ansia per chi ha DSA. Il timore di essere giudicati, derisi, o di non riuscire a stare al passo nelle conversazioni o nei giochi può provocare ansia sociale, una forma di disagio legata all’interazione con i coetanei.

I bambini e ragazzi con DSA possono sentirsi diversi, “fuori posto”, soprattutto quando le loro difficoltà diventano visibili agli occhi degli altri. Ad esempio, se leggono lentamente o con errori davanti alla classe, se faticano a scrivere in modo ordinato o se impiegano più tempo a comprendere un testo. Ogni episodio di questo tipo rischia di trasformarsi in un trauma emotivo, rafforzando la sensazione di essere inadeguati.

L’ansia sociale può indurre un progressivo ritiro dalle attività di gruppo, un isolamento volontario che ha come obiettivo la protezione da esperienze umilianti. Tuttavia, questa strategia difensiva – apparentemente efficace – priva il ragazzo delle opportunità fondamentali per sviluppare competenze relazionali, amicizie e un senso di appartenenza. In età evolutiva, tutto ciò può compromettere lo sviluppo emotivo e sociale in modo significativo.

Depressione: quando il disagio diventa silenzio

Se l’ansia è una risposta emotiva attiva, fatta di allerta e ipercontrollo, la depressione rappresenta il suo polo opposto: un collasso interno, una rinuncia silenziosa. Quando un bambino o un adolescente con DSA si trova immerso per lungo tempo in un contesto non supportivo, dove il riconoscimento positivo è raro e l’errore viene continuamente enfatizzato, può arrivare a perdere la motivazione, la fiducia in sé e persino l’interesse per ciò che prima amava.

I segnali della depressione nei soggetti con DSA possono manifestarsi con atteggiamenti che spesso vengono scambiati per pigrizia, svogliatezza, oppositività. In realtà, dietro il “non vuole fare niente” o il “non partecipa mai” si nasconde spesso un dolore emotivo profondo, un senso di impotenza che si esprime nel ritiro, nella tristezza costante, nella mancanza di energia e nella ridotta autostima.

In alcuni casi, soprattutto durante l’adolescenza, la depressione può assumere forme più severe: pensieri autodenigratori, disturbi del sonno e dell’alimentazione, comportamenti autolesionistici. Si tratta di situazioni che richiedono un intervento clinico tempestivo, ma che troppo spesso vengono sottovalutate perché i DSA vengono ancora trattati come un “problema scolastico” e non come una condizione complessa che investe l’intera persona.

Il ruolo del contesto: protezione o amplificazione del disagio

La presenza o assenza di un ambiente supportivo gioca un ruolo cruciale nello sviluppo o nella prevenzione di ansia e depressione. Famiglie empatiche, scuole inclusive e insegnanti formati possono fare la differenza tra un percorso scolastico vissuto con dignità e uno segnato dalla sofferenza.

Quando i genitori comprendono le difficoltà del figlio, lo aiutano a darsi spiegazioni realistiche, ne riconoscono i punti di forza e lo incoraggiano, creano un argine emotivo contro il rischio di internalizzazione negativa del fallimento. Allo stesso modo, gli insegnanti che valorizzano i progressi e personalizzano gli obiettivi, attenuano la pressione e permettono ai ragazzi con DSA di sperimentare il successo.

Purtroppo, non sempre questo accade. In molti casi, bambini e ragazzi con DSA vengono lasciati soli a fronteggiare le proprie difficoltà, oppure sono sottoposti a continue critiche, confronti svalutanti, o vengono etichettati come svogliati o disattenti. In questi ambienti, il disagio emotivo si amplifica e si struttura nel tempo, aumentando il rischio di sviluppare forme croniche di sofferenza psicologica.

Autopercezione Negativa

Chi vive con un Disturbo Specifico dell’Apprendimento impara presto a fare i conti con la differenza. Ma quando questa differenza viene letta – dagli altri o da sé – non come una caratteristica, ma come una mancanza, nasce un meccanismo di autovalutazione negativa che può segnare profondamente il percorso emotivo ed esistenziale.

La percezione di sé, ovvero l’immagine interna che ciascuno ha delle proprie capacità, del proprio valore e delle proprie possibilità, è un pilastro fondamentale nello sviluppo psicologico di ogni individuo. Nei bambini e adolescenti con DSA, questa percezione può venire alterata da esperienze scolastiche ripetute e dolorose, costruendo una narrazione interna fatta di svalutazione, insicurezza e frustrazione.

Sentirsi meno capaci: l’ombra del confronto

Fin dai primi anni di scuola primaria, il confronto tra pari è continuo e, spesso, spietato. I bambini con DSA si accorgono presto che non riescono a fare con la stessa facilità ciò che agli altri viene naturale: leggere fluentemente, scrivere correttamente, risolvere problemi in poco tempo. Questo scarto, se non viene spiegato e normalizzato da adulti consapevoli, viene percepito come un “difetto”, una prova di inferiorità intellettiva.

Frasi come “sono stupido”, “non valgo niente”, “non imparo mai” diventano veri e propri mantra interiori. L’autostima inizia a sgretolarsi, e con essa la fiducia nelle proprie capacità. Ogni errore viene interpretato non come una fase naturale dell’apprendimento, ma come la conferma di un’incapacità fondamentale. L’umiliazione, anche se non esplicita, si radica nel corpo e nella mente: la penna che si spezza, il foglio strappato, le lacrime al banco diventano gesti quotidiani di una guerra silenziosa combattuta con sé stessi.

L’interiorizzazione del fallimento

Un altro aspetto critico nell’autopercezione negativa dei ragazzi con DSA è l’interiorizzazione sistematica del fallimento. Questo processo avviene quando il bambino non solo vive l’esperienza del non riuscire, ma finisce per identificarsi con essa. Non è più “ho preso un brutto voto”, ma “io sono un incapace”. Non “oggi ho avuto difficoltà”, ma “io sono sbagliato”.

Questa dinamica psicologica è ancora più pericolosa perché si autoalimenta: ogni nuovo insuccesso conferma l’immagine negativa che il bambino ha di sé, mentre ogni piccolo successo viene minimizzato o ignorato. In psicologia si parla di bias di conferma negativa, ossia la tendenza a vedere solo ciò che conferma una convinzione preesistente – in questo caso, la convinzione di essere “meno intelligenti”, “meno meritevoli”, “inadatti”.

È in questo terreno che si forma il nucleo fragile dell’identità: il bambino con DSA non riesce a vedersi come un individuo dotato di competenze, interessi, potenzialità; si concentra esclusivamente sulle aree di debolezza, perdendo di vista l’insieme della propria personalità.

Senso di inadeguatezza: quando l’ambiente peggiora la ferita

Il senso di inadeguatezza che accompagna i bambini e gli adolescenti con DSA non nasce dal disturbo in sé, ma dal modo in cui esso viene vissuto nel contesto. Famiglie che reagiscono con frustrazione o impazienza, insegnanti che sottolineano solo gli errori, compagni che prendono in giro o escludono: questi elementi possono aggravare in modo esponenziale il disagio interno.

L’assenza di un riconoscimento autentico – non solo scolastico, ma anche affettivo – porta molti ragazzi a pensare che il proprio valore dipenda esclusivamente dai risultati. Se non riesco, non valgo. Se sbaglio, deludo. Se non raggiungo gli obiettivi, non merito amore né stima. Questa logica binaria, cruda e pericolosa, è una delle cause principali della demotivazione scolastica e della difficoltà ad affrontare nuove sfide. Per paura di fallire, alcuni smettono di provarci del tutto.

Il linguaggio scolastico e familiare può amplificare o attenuare questa sofferenza. Frasi apparentemente innocue come “basta impegnarsi di più”, “non è così difficile” o “ce la fanno tutti” sono micidiali per chi già si sente indietro. Implicano che il problema non è il disturbo, ma la volontà o l’intelligenza: una pressione che si trasforma rapidamente in vergogna.

Identità compromessa: il peso dell’etichetta

A lungo andare, l’autopercezione negativa può generare una cristallizzazione dell’identità. Il ragazzo si definisce attraverso il suo disturbo: “sono dislessico” diventa “sono sbagliato”, “sono incapace”, “non sono normale”. Il disturbo diventa un’etichetta totalizzante, che oscura tutto il resto: talenti, passioni, capacità relazionali, qualità personali.

Questa visione di sé ha effetti dirompenti sull’autonomia, sulla scelta del percorso scolastico, sull’orientamento professionale e persino sulle relazioni affettive. Un adolescente che si percepisce come inadeguato tenderà ad evitare ruoli di responsabilità, a non esporsi in situazioni pubbliche, a rinunciare in partenza a progetti ambiziosi. In sostanza, si autoesclude da molte possibilità di crescita.

Tutto questo non è inevitabile. Ma per spezzare il circolo vizioso dell’autopercezione negativa, servono adulti consapevoli e presenti. Serve che genitori, insegnanti e specialisti restituiscano al bambino una narrazione alternativa: “non sei il tuo disturbo”, “non sei meno degli altri”, “hai tanti modi per riuscire, e tutti meritano rispetto”.

Serve anche un’educazione emotiva sistematica nelle scuole, per insegnare ai bambini – con e senza DSA – che l’errore è parte dell’apprendimento, che le differenze non equivalgono a disuguaglianze di valore, e che ogni percorso è valido se accompagnato dalla dignità e dalla fiducia.

Sostenibilità Emotiva

Affrontare un Disturbo Specifico dell’Apprendimento non è un’impresa individuale. Non lo è per un bambino, non lo è per un adolescente, non lo è per un adulto. È un percorso che richiede alleanze forti, contesti consapevoli e figure di riferimento capaci di offrire comprensione, sicurezza e strumenti concreti. La sostenibilità emotiva dei DSA non nasce solo dalla forza interiore del singolo, ma dal tipo di rete affettiva e professionale che lo circonda.

La resilienza, tanto celebrata in psicologia, non è un talento innato né una dote riservata a pochi. È una competenza che si sviluppa attraverso le relazioni, attraverso esperienze ripetute di sostegno, ascolto, riconoscimento. Chi affronta i DSA in solitudine, senza una base relazionale solida, rischia di esaurire presto le energie emotive, cadendo nella demotivazione, nell’ansia o nella depressione.

Il ruolo della famiglia: contenere, riconoscere, valorizzare

La famiglia è il primo e più potente “contenitore emotivo” per un bambino con DSA. Ma spesso i genitori si trovano impreparati: travolti dalla diagnosi, preoccupati per il futuro scolastico, confusi tra sigle, relazioni cliniche e piani didattici personalizzati. In questo scenario, il rischio è che il figlio venga visto solo attraverso le sue difficoltà, come un problema da risolvere, un progetto da “recuperare”.

Il primo passo, invece, è proprio quello di cambiare sguardo. I genitori devono imparare a riconoscere il bambino come una persona intera, con pregi, limiti, emozioni, intelligenze differenti. Il messaggio da trasmettere non deve mai essere: “se non studi bene, non vali”, ma “tu vali sempre, anche quando fai fatica”.

Essenziale è anche il modo in cui i genitori gestiscono le emozioni negative dei figli: frustrazione, rabbia, ansia. Minimizzare (“non è niente”), colpevolizzare (“non ti impegni”) o sostituirsi al bambino (“ci penso io”) non aiuta. Occorre invece imparare a legittimare le emozioni, ad accompagnarle con empatia e, quando necessario, ad aiutare il bambino a trovare parole e strategie per esprimerle.

Non meno importante è il dialogo costante con la scuola. Una famiglia presente, che collabora senza contrapporsi agli insegnanti, costruisce un clima di fiducia che ha ricadute positive dirette sull’autostima del figlio.

Il ruolo degli insegnanti: tra pedagogia e relazione

In classe, gli insegnanti sono i primi responsabili non solo dell’apprendimento, ma anche del clima emotivo. Un docente consapevole dell’impatto emotivo dei DSA può cambiare radicalmente la traiettoria scolastica di uno studente. Viceversa, un insegnante che ignora o sottovaluta queste dinamiche può involontariamente amplificare il disagio.

Essere insegnanti di alunni con DSA significa prima di tutto essere mediatori emotivi. Occorre saper personalizzare gli obiettivi, valorizzare i progressi, evitare confronti umilianti e, soprattutto, trasmettere fiducia. I voti, le griglie di correzione e le verifiche strutturate non bastano: ciò che costruisce o distrugge l’autostima è la qualità della relazione educativa.

Le strategie didattiche inclusive – come l’uso degli strumenti compensativi, il tutoraggio tra pari, la flessibilità nelle consegne – sono importanti non solo per facilitare l’apprendimento, ma per ridurre la frustrazione e prevenire l’evitamento scolastico. Quando un ragazzo con DSA si sente capito, accettato e accompagnato, ritrova la motivazione. Si sente autorizzato a provare, a sbagliare, a migliorare.

Un altro compito fondamentale degli insegnanti è quello di educare la classe alla diversità. Spiegare ai compagni che ognuno ha il suo modo di imparare, e che usare un tablet o avere più tempo in una verifica non è un privilegio, ma un diritto, contribuisce a costruire un ambiente meno giudicante e più empatico. Dove c’è comprensione, c’è anche meno bullismo.

Il supporto psicologico: spazio di cura e rielaborazione

Il sostegno psicologico rappresenta un pilastro fondamentale per garantire una sostenibilità emotiva solida nei bambini e ragazzi con DSA. Non solo perché aiuta a gestire ansia, insicurezze e depressione, ma anche perché offre uno spazio protetto in cui poter rielaborare esperienze scolastiche traumatiche, rafforzare l’identità e apprendere strategie di coping.

Attraverso percorsi individuali o di gruppo, i bambini imparano a dare un nome alle proprie emozioni, a distinguere tra difficoltà e fallimento personale, a riconoscere i propri punti di forza. Lo psicologo lavora per depotenziare la voce interna critica, quella che ripete “non sei capace”, e per sostituirla con una narrazione più equilibrata e gentile verso sé stessi.

La terapia può essere utile anche per lavorare sulle dinamiche familiari. In alcuni casi, i genitori proiettano sul figlio aspettative irrealistiche, oppure trasmettono inconsapevolmente ansia e frustrazione. Un percorso psicologico condiviso può facilitare la comunicazione tra genitori e figli, aumentando la comprensione reciproca e rafforzando l’alleanza educativa.

Un altro aspetto prezioso del supporto psicologico è la possibilità di intercettare segnali di disagio emotivo profondo, come depressione mascherata, ritiro sociale o comportamenti autolesionistici. In questi casi, l’intervento precoce può prevenire l’insorgere di disturbi psichici più gravi e restituire al ragazzo un senso di controllo sulla propria vita.

Reti di supporto e gruppi di autoaiuto: non essere soli

Una risorsa spesso sottovalutata, ma di grande impatto, è la possibilità di far parte di gruppi di pari, dove condividere esperienze, difficoltà, strategie e successi. Le comunità di autoaiuto – online o in presenza – offrono un potente antidoto al senso di isolamento che spesso accompagna i DSA.

Conoscere altre persone che vivono le stesse sfide permette di normalizzare le proprie difficoltà, di sentirsi meno “sbagliati”, di scoprire nuovi modi per affrontare la scuola, il lavoro o le relazioni. I gruppi aiutano anche a costruire un’identità condivisa positiva: “non sono solo dislessico, sono parte di una comunità che resiste, cresce, si supporta”.

Per i genitori, i gruppi di mutuo aiuto possono rappresentare un’importante occasione per uscire dal senso di colpa, confrontarsi con altri adulti che vivono situazioni simili, apprendere nuove modalità educative. Le associazioni dedicate ai DSA svolgono un ruolo fondamentale anche nel fare pressione per politiche scolastiche inclusive, nella formazione degli insegnanti e nell’informazione pubblica.

L’Importanza dell’Empatia Sociale

La gestione emotiva dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento non è solo una questione individuale o familiare. È, in larga parte, un tema sociale. Perché chi vive con un DSA non è “malato” né “limitato”, ma spesso si ritrova a dover affrontare un contesto che non è preparato ad accogliere la diversità. Ed è proprio questo contesto – fatto di scuole, istituzioni, ambienti lavorativi e culturali – che può generare o attenuare il disagio emotivo.

L’empatia sociale, intesa come capacità collettiva di comprendere, accogliere e supportare le differenze cognitive, è una risorsa fondamentale per rendere sostenibile la crescita emotiva e relazionale delle persone con DSA. Dove c’è empatia, c’è inclusione. Dove c’è ignoranza o rigidità, nascono esclusione, stigma e solitudine.

Educazione alla diversità: cambiare lo sguardo collettivo

Le scuole, in quanto microcosmo sociale, sono il primo terreno su cui seminare empatia. Ma per farlo serve un cambio radicale di prospettiva: smettere di considerare gli studenti con DSA come “eccezioni da gestire” e iniziare a considerarli parte integrante della normalità educativa.

Un’educazione alla diversità non può limitarsi a piani didattici personalizzati o all’uso di strumenti compensativi. Deve coinvolgere tutta la comunità scolastica, a partire dagli studenti. Parlare apertamente dei DSA in classe, spiegare ai ragazzi cosa significa essere dislessici o discalculici, chiarire che l’intelligenza ha molte forme e che l’apprendimento è un processo individuale e soggettivo, è il primo passo per costruire una cultura scolastica non giudicante.

Le campagne di sensibilizzazione, i progetti di educazione civica, i laboratori sulle emozioni e sull’empatia sono strumenti efficaci per prevenire il bullismo, favorire la comprensione reciproca e creare un ambiente scolastico dove ogni studente possa sentirsi al sicuro, rispettato e valorizzato.

Modelli di comportamento positivi: il potere del riconoscimento

Ogni bambino e ogni adolescente costruisce il proprio senso di sé osservando gli altri. In questo processo, i modelli di comportamento – genitori, insegnanti, educatori, allenatori sportivi, personaggi pubblici – giocano un ruolo cruciale.

Quando chi ha autorità o influenza si dimostra empatico, capace di comprendere e accogliere la diversità, manda un messaggio potente: diverso non significa sbagliato. Al contrario, quando adulti significativi minimizzano, stigmatizzano o ridicolizzano le difficoltà, il messaggio trasmesso è che il valore della persona è legato alla sua capacità di conformarsi a standard rigidi.

Promuovere modelli positivi significa, quindi, formare e sensibilizzare gli adulti che lavorano a contatto con i giovani. Significa anche dare visibilità a storie di successo di persone con DSA: scrittori, imprenditori, artisti, atleti che hanno trasformato le proprie difficoltà in risorse. Queste narrazioni alternative aiutano i giovani con DSA a costruire un’immagine positiva di sé, a sentirsi parte di qualcosa di più ampio, a non vergognarsi della propria identità.

Linguaggio, media e rappresentazione: cambiare la narrazione

Anche il linguaggio ha un peso enorme nella costruzione dell’empatia sociale. I media, i programmi scolastici, i materiali didattici spesso riproducono ancora una visione abilista della normalità: chi legge bene, chi scrive in corsivo perfetto, chi eccelle nei test. Tutto il resto viene trattato come deviazione, come eccezione, come mancanza.

Rendere la società più empatica verso i DSA significa anche cambiare la narrazione pubblica: nei libri scolastici, nei film, nei talk show. Serve una rappresentazione più ampia e autentica della neurodiversità, capace di mostrare non solo le fatiche, ma anche le competenze alternative, i percorsi originali, la creatività e la tenacia delle persone con disturbi dell’apprendimento.

Le parole contano: dire “non è portato”, “è lento”, “è un problema” ha un impatto devastante sull’immaginario collettivo. Dire invece “ha un modo diverso di apprendere”, “utilizza altri canali cognitivi”, “sta trovando la sua strada” restituisce dignità, possibilità, speranza.

Inclusione sociale: dall’eccezione alla normalità condivisa

L’empatia sociale, però, non si costruisce solo nella scuola o nella famiglia. Deve diventare una pratica quotidiana nei luoghi del tempo libero, nello sport, nelle attività extrascolastiche, nei servizi. Significa smettere di trattare chi ha un DSA come una presenza problematica, da gestire “a parte”, e iniziare a riconoscere il valore della pluralità dei modi di essere e di apprendere.

L’inclusione non è una questione di buone intenzioni. Richiede scelte concrete: formazione del personale, accessibilità dei materiali, flessibilità organizzativa, attenzione ai segnali di disagio. Ma richiede soprattutto una cultura diversa, che sappia vedere nelle difficoltà non un ostacolo, ma una chiamata alla relazione.

La sostenibilità emotiva dei DSA passa proprio da qui: dalla capacità della società di accogliere la vulnerabilità come parte integrante dell’umano, e di costruire spazi dove ognuno – con i suoi tempi, i suoi strumenti, i suoi limiti – possa sentirsi a casa.

©Veronica Socionovo