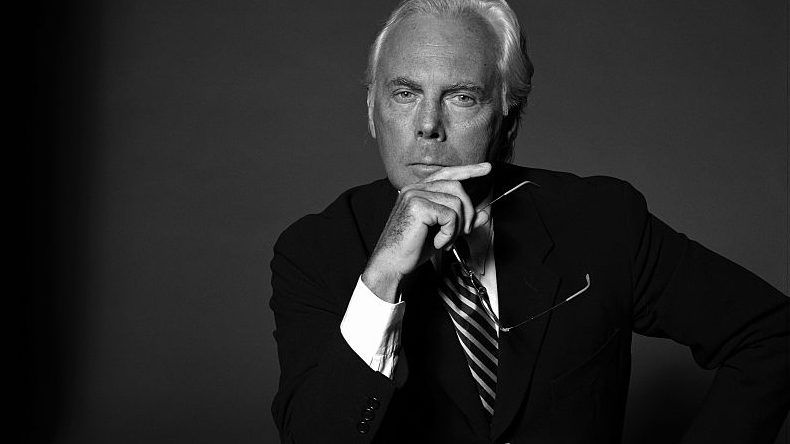

“Maestro si diventa quando hai studiato tanto e migliori, migliori, migliori…e poi muori”. Questo è stato l’esordio ironico di Ezio Bosso ospite durante la trasmissione Propaganda Live di Diego Bianchi prima che scoppiasse la pandemia.

In quell’occasione confessò di aver sempre avuto paura della parola “Maestro”. “Anche da ragazzino, perché temevo i miei insegnati e per un bel po’ quando mi chiamavano così, mi spaventavo! Adesso però l’ho finalmente accettato. Uno dei vantaggi del maestro è proprio quello di migliorare sempre”.

Bosso ha poi proseguito, parlando dell’orchestra, come esempio di società ideale: “L’orchestra rappresenta una società ideale, che può prendere i difetti delle società attuali. Però io amo gli ideali. Amo gli ideali umani perché sono dentro quelle partiture, che sono le nostre Costituzioni. La partitura è la nostra Costituzione perché unisce tutti e unisce le singolarità, non le individualità. Faccio un esempio che racconto sempre ai ragazzi – prosegue Bosso – Ci sono delle gerarchie precise da rispettare nell’orchestra: primo violino, primo violoncello, prima viola, primo oboe, e poi c’è il direttore che gestisce tutti. Nella mia orchestra tutti turnano chi sta dietro viene davanti. Il primo violino sta sempre davanti perché ha un ruolo preciso. Ma le grandi orchestre sono fatte di persone che sono magari brave come il primo violino, ma non hanno la peculiarità per stare lì davanti. Magari stare lì davanti li agita, magari tutto quel lavoro in più non interessa loro. Gli interessa fare la sua parte bene e aiutare da dietro”.

Cos’è la società ideale?: “È che ogni sezione, in ogni sua singolarità è fondamentale, e ogni sezione che va a comporre poi quella meraviglia che diventa la vita. Non smetterò mai di dirlo: non si suona meglio per distruggere il nostro vicino, si suona meglio perché lui suoni meglio, si è orgogliosi di chi suona meglio”.

Vogliamo ricordarlo così, con queste parole. Il musicista torinese che da tempo combatteva con una malattia degenerativa ci lascia oggi a soli 48 anni.

Pianista e direttore d’orchestra, Bosso ha tenuto concerti in tutto il mondo, ha ricoperto il ruolo di direttore stabile del The London Strings, ha vinto due David di Donatello per le colonne sonore di Io non ho Paura e Il ragazzo invisibile, entrambi film di Gabriele Salvatores. È stato Carlo Conti a portarlo nelle case di tutti gli italiani con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2016. Un’esibizione e poi parole di speranza e coraggio che fecero commuovere i milioni di spettatori in quel momento davanti allo schermo. “Sono ai domiciliari dal 24 febbraio. Se poi calcolo il periodo delle cure, dal 9 per le solite terapie, i mesi di clausura sono ormai più di due”, aveva spiegato il maestro torinese lo scorso 21 aprile in un’intervista. “La malattia mi ha allenato a soste forzate ben peggiori. Stavolta però non è il mio corpo a trattenermi ma qualcosa di esterno, collettivo, misterioso. Sono giorni strani, il tempo e lo spazio si sono fatti elastici, a volte le ore sono eterne, a volte volano. A volte ti senti in prigione, a volte scopri la Dodicesima stanza, quella che ti libera. Era il titolo di un mio vecchio album”. I suoi cani, la sua casa grande, la musica ma anche una consapevolezza che Bosso aveva rispetto al “diventare migliori”. “Diventare migliori è una scelta non una conseguenza, richiede un impegno forte con se stessi. Star chiusi in casa non basta. Questa retorica vuota che ci circonda è insopportabile. Così come tanta cattiveria sparsa nel web, l’ottuso complottismo di chi vuole un colpevole a ogni costo. E basta con questo lessico bellico, il virus non è un nemico, non c’ è una guerra in corso. Non lo sconfiggeremo, come per altre malattie, da l’ Aids al cancro, ci dovremo convivere”.

fonte Il Fatto Quotidiano, HuffPost

Il Soldino poteva considerarsi benissimo il re delle merendine (per me era il Tegolino che fortunatamente esiste ancora ma in una nuova forma). Un quadrato di morbido pan di spagna ricoperto da cioccolato, ed al centro una monetina, un vero e proprio cioccolatino. Da mangiare rigorosamente in due tempi.

Il Soldino poteva considerarsi benissimo il re delle merendine (per me era il Tegolino che fortunatamente esiste ancora ma in una nuova forma). Un quadrato di morbido pan di spagna ricoperto da cioccolato, ed al centro una monetina, un vero e proprio cioccolatino. Da mangiare rigorosamente in due tempi.

Il Winner, uno dei gelati più fighetti del tempo, predecessore del Winner Taco (uscito e rimesso in produzione per fortuna). Non era altro che una sorta di Mars fatto gelato, cioccolato croccante fuori e dentro caramello con gelato alla vaniglia.

Il Winner, uno dei gelati più fighetti del tempo, predecessore del Winner Taco (uscito e rimesso in produzione per fortuna). Non era altro che una sorta di Mars fatto gelato, cioccolato croccante fuori e dentro caramello con gelato alla vaniglia.